De CARLOS ÁGUEDO PAIVA* e ALLAN LEMOS ROCHA**

- Uma breve introdução

Este é o primeiro artigo de uma série sobre o tema que – do nosso ponto de vista – é o maior e mais grave desafio colocado para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e para a soberania de nosso país no emergente mundo multipolar: a desindustrialização. Os motivos pelos quais o processo de desindustrialização em curso é tão desafiador será objeto de nosso próximo artigo a ser publicado nessa série quinzenal na RED. Já apontamos algumas dimensões da questão em um artigo anterior, que pode ser considerado como uma espécie de síntese geral das ideias que serão desenvolvidas detalhadamente na série que ora se abre. Nosso objetivo nesse primeiro “capítulo” é de ordem essencialmente conceitual e, por isso mesmo, ainda mais desafiador.

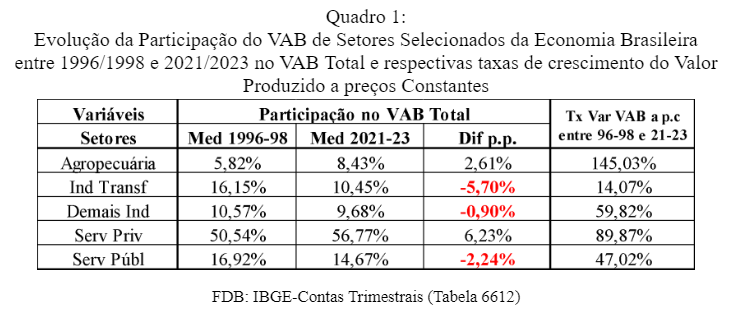

O primeiro ponto a esclarece é que, como regra geral, todo o debate sobre a desindustrialização brasileira tem por referência a perda de expressão relativa da Indústria de Transformação (doravante VAB-IT) no Valor Agregado Bruto Total (doravante, VAB-T). Esse esclarecimento é da maior importância, pois não há uma única indústria, mas pelo menos quatro: A Indústria de Transformação (IT), a Indústria Extrativa Mineral (IEM), a Indústria da Construção Civil (ICC) e os Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP). Ora, a base nacional da Indústria Extrativa (IEM) é definida exclusivamente pela abundância relativa de recursos naturais do país. Os bens produzidos pela Construção Civil (prédios, estradas, viadutos, portos etc.) não são transportáveis: esses bens tem que ser produzidos no local onde servirão como equipamentos no futuro. Os produtos da Indústria de Serviços (energia elétrica, telefonia, água, saneamento etc.) apresentam alguma “transportabilidade”; mas ela é limitada: quanto maior a distância a ser percorrida, maiores os custos (que crescem de forma exponencial) e menores os benefícios (pois há perda de qualidade do serviço industrial). Isso significa dizer que a “desindustrialização” nos segmentos de IEM, ICC e SIUP é virtualmente impossível. Pode haver – sem dúvida – desnacionalização nesses setores. E esses três setores industriais vêm passando por uma desnacionalização crescente com o apoio de governos neoliberais. E esse processo também é preocupante. Mas é um outro processo.

A questão da Indústria de Transformação é muito distinta. Diferentemente da ICC e do SIUP, os bens produzidos pela IT são tradables (transportáveis, importáveis). E diferentemente da IEM, o local da produção/exploração/extração não é definido pelo território onde os recursos naturais estão disponíveis. A localização da IT é função de um amplo e diversificado conjunto de determinações, envolvendo, desde os custos de transporte, domínio tecnológico, políticas de defesa do conteúdo nacional, taxa de salário e taxa de câmbio. O resultado é que os processos produtivos podem se “desterritorializar”, levando à crescente perda de expressão relativa e absoluta da participação da produção nacional vis-à-vis a produção importada. E é exatamente esse processo que está em curso no Brasil: a perda de participação relativa da produção realizada no território nacional vis-à-vis a produção externa, importada pelo Brasil. E isso nos mais diversos subsetores e artigos da IT, desde artigos relativamente simples, voltados ao consumo popular (como calçados, vestuário, móveis etc.) até artigos de grande complexidade e densidade tecnológica (como computadores pessoais, máquinas, equipamentos e insumos para a produção agrícola e industrial). O terceiro artigo dessa série irá detalhar esse processo. Mas o Quadro 1, abaixo, já nos permite ter uma ideia preliminar da trajetória em curso.

O VAB Total no período considerado (96/98 a 21/23) cresceu 69,01% em termos reais (descontada a inflação). Se a estrutura da economia nacional se mantivesse relativamente estável, a taxa de crescimento de cada um dos setores acima giraria em torno da variação do VAB Total. Mas não é isso que ocorre. O VAB Agropecuário cresceu notáveis 145% no período, enquanto o VAB da Indústria de Transformação cresceu meros 14,07%. Note-se que as demais indústrias (ICC, IEM e SIUP) também apresentaram uma taxa de crescimento discretamente inferior à taxa de variação do VAB Total, e apresentaram perda de participação neste último. Porém, cabe esclarecer que esta perda está referida tão somente ao setor da Construção Civil, que apresenta dinâmica cíclica em função das decisões de investimento empresarial, das políticas habitacionais e dos investimentos públicos. Ainda que esta tendência seja preocupante, não há motivo para tomá-la como estrutural. Outrossim, os setores da Indústria de Extração Mineral e dos Serviços Industriais de Utilidade Pública vão “muito bem obrigado”, estimulados pelas políticas de privatização, pelo descontrole dos preços dos setores monitorados (energia, telefonia, saneamento etc.) e pela insaciável sede de commodities minerais da China. Na realidade, só há dois segmentos que perdem participação de forma expressiva: a Indústria de Transformação e os Serviços Públicos. E a perda de expressão da primeira é a mais significativa.

Ora, o sistema produtivo é uma estrutura. Para que a produção agropecuária, a produção extrativa mineral e de serviços industriais e a produção de serviços privados sejam ampliadas, a oferta de insumos industriais a estes setores também tem que ser ampliada. Se os setores listados acima crescem a taxas elevadas, mesmo considerando a possibilidade da introdução de progresso técnico poupador de insumo, seria de se esperar que o crescimento da produção industrial também fosse expressivo. Mas não é esse o caso. O crescimento do VAB agropecuário é quase dez vezes maior que o crescimento do VAB da Indústria de Transformação. Ou os preços dos bens industriais estão crescendo a taxas muito inferiores aos preços dos bens agrícolas, dos bens minerais e dos serviços privados ou a crescente demanda de insumos industriais pela agricultura, pela mineração e pelos serviços vem sendo atendida pelas importações. Ou – o que é ainda mais provável – a resposta encontra-se num mix das duas alternativas: os preços dos bens industriais estão evoluindo abaixo da média dos demais setores (sofrem uma deflação relativa!) e as importações vêm suprindo uma parcela crescente da demanda dos demais setores. Por quê?

Essa é justamente a questão que queremos “destrinchar” nessa série. E, como o título geral da mesma já esclarece, do nosso ponto de vista, a política cambial adotada pelos distintos governos desde 1994 tem um papel central na explicação desse nó górdio. Tal como anunciamos no artigo já citado, o nosso artigo “zérimo” da série, voltado a um apanhado geral do problema, entendemos a política cambial em curso como um desdobramento do sistema de controle e combate à inflação adotada em nosso país desde o Plano Real. Combatemos a inflação em geral (via de regra, puxada pelos serviços) com elevação de juros, valorização da moeda interna e imposição da concorrência externa aos setores tradables (transportáveis). Como os preços das commodities agrícolas e minerais são definidos no mercado mundial, quem acaba “pagando o pato” pelo uso do câmbio para controlar a inflação é a Indústria de Transformação.

A ideia é simples. Prová-la é que são elas. Especialmente porque parcela expressiva dos economistas “desenvolvimentistas” do país insistem em negar as evidências a partir de argumentos teóricos. O que nos obriga a uma digressão igualmente teórica nesse primeiro texto da nossa série. Precisamos conversar entre nós sobre nós mesmos. O que é o desenvolvimentismo? Qual o legado deixado pela Comissão Econômica Para a América Latina e o Caribe (CEPAL)? Quem são os seguidores “autênticos” de Prebish e Furtado e quem são os “desviados”? Quantos “desenvolvimentismos” existem? No que estão baseadas as divisões que existem e persistem entre nós? Este é o tema central deste primeiro texto.

Por fim, um alerta: não é possível tratar dessas questões sem tensionar certezas e vaidades. Ao final de O Advogado do Diabo (filme de Taylor Hackford lançado em 1997), Al Pacino – o Diabo – afirma que a vaidade é o seu defeito predileto. A frase não poderia ser mais correta e adequada. A vaidade é mãe das certezas absolutas, das convicções ideológicas, da intolerância e da cizânia. A vaidade é inimiga fidagal da curiosidade, da capacidade de apreender e da humildade que está na base da autocrítica e da mudança. Os autores desse trabalho (e dos próximos que virão) esperam (e oram para) que a curiosidade, a dúvida e a humildade ainda sejam maiores e possam vencer as certezas vaidosas, a autoindulgência e a intolerância com o pensamento distinto. O Brasil precisa muito disso.

- Liberdade como ausência de circunscrições: a maior das ilusões

Um dos temas-objetos mais instigantes e polêmicos da filosofia é o tema da liberdade. Na concepção do senso comum, uma pessoa é livre quando pode fazer o que bem entender, o que bem lhe aprouver, o que “lhe der na veneta”. Há uma longa história de crítica teórica a essa concepção vulgar. Nosso objeto não é esse complexo e importante debate filosófico. Mas não podemos deixar de lembrar que, desde os pré-socráticos até Sartre – passando por Kant e Hegel – há um consenso: quem faz o que quer, sem qualquer mediação moral e racional, é escravo dos seus desejos e instintos mais primitivos. Livre é quem age de acordo com princípios, soberano é quem tem controle sobre si mesmo.

Essa ideia – tão simples, quanto complexa – é traduzida de forma magistral num filme magnífico: Seven. Brad Pitt, o personagem principal, é um policial de grande inteligência e argúcia investigativa. Mas com pouca capacidade de (e disposição para o) autocontrole. Ele persegue um assassino em série cujas vítimas são sacrificadas por personificarem, cada uma delas, cinco dos sete pecados capitais. Ele mesmo torna-se a última vítima do assassino. O assassino se oferece para ser morto pelo policial por se considerar culpado pelo pecado da soberba. E o policial o mata pelo pecado da ira. Tentando ser livre (se livrar da dor e do mal), o policial torna-se servo do assassino, realiza sua vontade e perde tudo o que ainda lhe restava: a honra, a liberdade de ir e vir, a profissão, a autoridade e o respeito social.

Kant leva ao limite essa contradição entre liberdade e desejo e afirma que só é livre quem faz o que não quer. Evidentemente, há um elemento retórico nessa expressão de Kant. Mas Hegel trata de ajustar a contradição auto evidente, defendendo o ponto de vista de que o querer não é um dado. Ele é objeto de desenvolvimento e aprimoramento, com a crescente superação e controle dos quereres imediatistas e não especificamente racionais. Não há propriamente uma ruptura entre as concepções de liberdade de Kant e de Hegel. Mas há um movimento em direção ao “realismo”. Ambos estão de acordo no que diz respeito ao princípio de que a liberdade humana está assentada no controle das pulsões. A sutil diferença entre ambos está no fato de Hegel pretender que as “diversas razões” – a Instrumental (busca do máximo benefício privado por unidade de dispêndio), a Pura (capacidade de entender o mundo) e a Prática (os princípios éticos e morais, a razão social, a cultura) – perfazerem uma unidade. A “Razão” é a capacidade de identificar, reconhecer, se adaptar e alterar as circunscrições objetivas e impositivas. A liberdade é o exercício da Razão. A liberdade é a capacidade de operar com circunscrições.

Ora, dirão nossos leitores, esse “papo é muito cabeça”; mas o que, afinal, isso tem a ver com o tema proposto: a triste e comovente história da desindustrialização brasileira? Tem tudo a ver. Pois, do nosso ponto de vista, a ilusão de que “liberdade é ausência de circunscrições” é, hoje, a maior inimiga da compreensão dos principais determinantes de nossa desindustrialização. É ela que impede que compreendamos que “o fim das circunscrições externas” está na base, no fundamento, na razão de ser, da maior e mais severa crise da indústria e da soberania nacional. O fundamento dessa incompreensão encontra-se justamente na pretensão de que os processos associados de crescimento, desenvolvimento, industrialização e diversificação produtiva da economia brasileira entre o início dos anos 30 e final dos anos 70 tenham ocorrido apesar das circunscrições externas e indisponibilidade relativa de divisas. Pelo contrário, a industrialização se deu em função das circunscrições externas. E a superação das mesmas impôs novos e mais complexos desafios; que ainda não alcançamos enfrentar adequadamente. Por incrível que possa parecer, muitas vezes é mais fácil conquistar disciplina e evoluir ética e intelectualmente quando não alcançamos realizar nossos sonhos de sucesso social e econômico – virar um ídolo do futebol, o rei das milícias ou o rei do tráfico – do que quando alcançamos esses sonhos. O Goleiro Bruno, Adriano da Nóbrega e Pablo Escobar que o digam. Se nos permitem recuperar mais uma referência cinematográfica, acreditamos que nenhum filme traduziu melhor os perigos associados ao “sucesso” do que Scarface, de Brian de Palma. Com roteiro de Oliver Stone e atuações impecáveis de Al Pacino e Michelle Pfeifer, o filme mostra a ascensão lenta e a queda acelerada de um homem que chegou ao “topo” sem contar com a estrutura moral, cultural e intelectual necessária para lidar com o fim das circunscrições materiais que cerceavam a realização de seus desejos primitivos.

O mais interessante (e surpreendente!), contudo, é que essa incompreensão acerca do “papel positivo das circunscrições” encontra-se particularmente difundida entre economistas brasileiros contemporâneos que se querem “desenvolvimentistas ortodoxos”. O que significa ser um “desenvolvimentista ortodoxo”? Ainda não podemos responder satisfatoriamente a essa questão. Como vimos acima, a principal tarefa desse primeiro artigo é, justamente, esclarecer categorias e conceitos. Mas já podemos dizer que, na acepção dos próprios “desenvolvimentistas ortodoxos”, eles seriam os herdeiros e seguidores mais fiéis da tradição da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe (CEPAL).

Do ponto de vista dos autores desse texto, sem estar completamente equivocada, essa concepção contém duas impropriedades. Em primeiro lugar, entendemos, que os desenvolvimentistas ortodoxos não têm a devida compreensão de algumas dimensões – sutis, mas importantes – da estrutura analítica cepalina. Em segundo lugar, esse grupo de economistas subestima o papel da Economia Mundial e do padrão de inserção do Brasil na mesma enquanto fatores determinantes da dinâmica econômica nacional. É como se eles pretendessem que fosse possível colocar a “questão externa entre parênteses”. Esse exercício (que, como veremos, é efetivamente realizado) facilitaria a identificação das reais determinações da desindustrialização: carência de investimentos públicos e privados e inefetividade e timidez das políticas públicas de promoção do desenvolvimento.

Ironicamente, essa dupla impropriedade acaba por consolidar a pertinência do adjetivo “ortodoxo” aos desenvolvimentistas tout court. Pois ambas se assentam em concessões desse grupo de economistas aos princípios da Economia Ortodoxa, por oposição à Heterodoxia (procuraremos demonstrar esse ponto na quarta seção desse artigo).

Do alto de sua ortodoxia, nossos desenvolvimentista tout court se dão o direito de criticar aquelas correntes que se desviam da boa norma cepalina, introduzindo questões que, se não chegam a ser totalmente impertinentes, desviam indevidamente, o foco da atenção. Esse seria o caso dos “novo-desenvolvimentistas” (excessivamente preocupados com as questões cambiais e com as mudanças no padrão de inserção do Brasil no mercado mundial), dos “campineiros” (com suas concepções algo esdrúxulas de industrialização), nos social-desenvolvimentistas (que sobrevalorizariam os elementos distributivos no processo de desenvolvimento nacional). Seria muito fácil resgatar um sem-número de citações dos próceres do cepalismo – como Furtado, na Formação Econômica do Brasil; ou Tavares, em Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações no Brasil – para demonstrar que não há nada de novo ou anti-cepalino na produção dos novo-desenvolvimentistas, dos campineiros e/ou dos social-desenvolvimentistas. Mas esgrimir argumentos de “autoridade” raramente tem alguma valia. Sempre se pode pretender que “isso ou aquilo” cabia naquela época particular mas que não cabe mais e/ou que descontextualizamos as citações. Por isso mesmo, optamos pela discussão estritamente teórica (nesse capítulo) e teórico-empírica (nos capítulos que virão). Muitas vezes, sequer argumentos teóricos e empíricos alcançam mover corações e mentes demasiado seguros de suas verdades e demasiado obstinados em manter suas convicções.

- O que é industrialização?

Não é possível caracterizar e analisar a desindustrialização brasileira sem termos clareza do que seja “industrializar” (e, por extensão, o seu oposto). A verdade é que o debate sobre o papel das circunscrições externas e do câmbio na desindustrialização das últimas décadas nos remete a um outro debate, bastante anterior, acerca das origens da industrialização brasileira. Um debate que se deu entre seguidores de Celso Furtado e Warren Dean, a partir da publicação do texto maior deste último: A Industrialização de São Paulo. E, aqui, mais uma (não) surpresa: a maioria dos desenvolvimentistas ortodoxos (pretensamente cepalinos) defende a posição de Warren Dean contra a posição de Celso Furtado no debate sobre o processo de industrialização nacional. Que debate é esse?

Para Dean, a industrialização brasileira teria tido sua origem na Primeira República, período marcado por movimentos alternados de abundância e de carência de divisas. E isso porque os maiores industriais de São Paulo entre o final do século XIX e meados do século XX também eram importadores. De sorte que eles se beneficiavam, tanto dos períodos de abundância de divisas e moeda interna valorizada – quando importavam bens de consumo (que comercializavam no atacado e/ou no varejo) e bens de capital (com ênfase em máquinas, para ampliação da capacidade produtiva de suas firmas industriais) -, quanto dos períodos de escassez de divisas e moeda nacional desvalorizada – quando ampliavam a produção nacional, em substituição aos importados, agora mais caros. A tese de Dean – como a dos atuais “desenvolvimentistas ortodoxos” – é de que a industrialização é um processo que emerge e se consolida nos mais diversos sistemas de paridade cambial. A relação entre abundância ou carência de divisas, taxa de câmbio e industrialização não é uma relação simples e unidirecional. Ela é uma relação complexa, contraditória, histórica e dialética.

Do nosso ponto de vista, A Industrialização de São Paulo é um trabalho magnífico: para além de ser extremamente esclarecedor e estar baseado numa pesquisa historiográfica nova e exemplar, ele não incorre em qualquer equívoco grave, seja no plano teórico, seja no plano empírico. Mas comete uma pequena impropriedade que tem trazido sérias consequências ao debate sobre a desindustrialização no Brasil atual: a utilização frouxa e subdeterminada da categoria INDUSTRIALIZAÇÃO.

Essa impropriedade é plenamente compreensível em Dean, que não tem formação em Economia (mas em História) e, ao escrever esse trabalho, não tinha por foco analisar as relações econômicas interdepartamentais e intersetoriais e suas hierarquias relativas. Mas, se esse nunca foi o foco de Dean, o historiador, ele tem, necessariamente, que ser o foco daqueles economistas que buscam compreender processos de desenvolvimento econômico particulares. Vale dizer: o problema não é tanto a “pequena impropriedade” de Dean; o problema começa quando os economistas mostram ter tanta dificuldade quanto ele para entender por que o “desfoco” de Dean é fonte de confusão. Senão vejamos.

Para uma parcela não desprezível de teóricos do desenvolvimento econômico – de Michal Kalecki a Douglass North, passando por toda a tradição campineira (Tavares, Cardoso de Mello, Beluzzo etc.) a emergência de algumas atividades de beneficiamento industrial em territórios cuja dinâmica econômica é determinada pela produção agropecuária e/ou pela extração mineral e/ou pelos serviços não se confunde com industrialização em sentido rigoroso. A industrialização pressuporia a internalização e integração vertical de cadeias produtivas industriais específicas. Mais especificamente, a internalização da produção de máquinas e equipamentos (que Kalecki chama de Departamento 1, ou D1), de bens de consumo duráveis (o Departamento 2, ou D2) e dos bens industriais intermediários (ferro, aço, cimento, combustíveis etc.) insumidos em D1 e/ou em D2. Por quê? Qual a função dessa distinção? Porque uma máquina seria qualitativamente e – no limite, conceitualmente – distinta de uma peça de vestuário?

Comecemos analisando os argumentos de North. Como regra geral, os “desenvolvimentistas ortodoxos” o tomam como um autor neoclássico, conservador e portador de uma leitura que, em essência, é antípoda à leitura cepalina. Tomemo-lo, pois como objeto de avaliação. Se houver um equívoco nessa tese, ela, muito provavelmente, irá se manifestar aqui com a máxima clareza.

Em seu Teoria da Localização e Crescimento Econômico Regional North busca defender a tese de que a industrialização não é condição sine qua non para o desenvolvimento regional. Como não poderia deixar de ser, seu trabalho foi objeto de inúmeras e acerbas críticas. Em particular, por parte de economistas desenvolvimentistas de extração cepalina que, desde os trabalhos clássicos de Prebish, identificavam a superação do subdesenvolvimento latino-americano com a industrialização do continente. O problema é que as críticas apenas vieram a revelar que a síndrome de Íxion – aquele que confundia Juno com a Nuvem – é muito mais difundida do que parece.

Desde logo, o tema de North nunca foi a “nação”, mas a região. North nunca disse que o Brasil, a Argentina ou o México poderiam atingir pleno desenvolvimento sem se industrializar. Disse, tão somente, que, se avaliamos o desenvolvimento em termos de produtividade, renda per capita, mercado interno e serviços de qualidade, uma região pode ser plenamente desenvolvida sem ser industrial. Mais: disse que é impossível que todas as regiões sejam industrializadas pois (como Marx já havia ensinado) a indústria, rigorosamente falando (por oposição ao artesanato e à manufatura clássica) é GRANDE. … Ela conta com uma capacidade de produção muito maior do que o seu mercado local: a oferta de uma região industrializada supre a demanda de várias outras regiões. Que não são e não poderão se industrializar. Quanto mais não seja, por insuficiência de mercado para a universalização espacial da grande indústria. E como existem vantagens de aglomeração, a industrialização de uma região pressupõe a especialização de outras regiões no fornecimento de insumos primários ou de serviços diversos (comércio, turismo, assistência técnica, consultorias, serviços médicos, lazer, cultura, serviços governamentais etc.).

Mas o mais importante e o que mais aproxima a leitura de North da leitura de Kalecki, Furtado e Tavares é a interpretação das relações intersetoriais, que estão na base de sua definição de indústria e industrialização. O ponto de partida é tão óbvio quanto perturbador. Para North, em termos formais, há indústria em toda a parte. Afinal uma padaria familiar, formalmente, é uma manufatura; assim como um ateliê de costura ou uma sapataria. Se uma única casa foi construída, então há “indústria da construção civil”. E se alguma argila foi minerada para fazer potes, há indústria extrativa mineral acoplada a uma planta de processamento de minerais não-metálicos para a produção de utensílios domésticos. E isso desde tempos imemoriais; desde o neolítico. Só que, evidentemente, quando se fala em industrialização não estamos falando de artesanato ou pequenas manufaturas de tecnologia difundida. Ou não se poderia falar em “industrialização e desindustrialização”. North, então, se pergunta o que seria uma conceituação útil e efetivamente diferenciadora de industrialização. E conclui – na esteira de Kalecki, Furtado, Tavares e Cardoso de Mello – que esta categoria deve ser reservada à implantação, desenvolvimento e integração interna de cadeias industriais voltadas à produção industrial de bens de consumo duráveis, de bens intermediários e de capital¹.

Ora, os fundamentos da restrição conceitual de North são exatamente os mesmos de cepalinos e campineiros. Explicá-los de forma intuitiva não chega a ser impossível, mas até mesmo a compreensão impressionista do fenômeno que queremos demonstrar ganha muita força com um pequeno exercício algébrico. De qualquer forma, oferecemos uma opção para o leitor que sente vertigens ao ver mais do que duas equações: vamos colocar os desenvolvimentos algébricos em “quadros”. Quem não quiser acompanhá-los, pode realizar apenas a leitura dos textos que lhes antecedem e seguem. Haverá alguma perda, claro. Mas tentaremos torná-la a menor possível. De outro lado, estamos certos de que os economistas e estatísticos ganharão muito com o acompanhamento atento do conteúdo dos quadros da quarta seção.

- Desenvolvimentistas Ortodoxos X Desenvolvimentistas Heterodoxos

Acreditamos que já tenha ficado suficientemente claro que existem motivos suficientes para questionar a pretensão dos “desenvolvimentistas ortodoxos” de que eles representariam a fiel tradição cepalina por oposição aos “novos desenvolvimentistas”, aos “teóricos neoclássicos do desenvolvimento como North” ou aos “iconoclastas campineiros”. Na verdade, a tese que começamos a defender acima e que desenvolveremos em detalhes nessa seção é a de que a teoria do desenvolvimento regional de North, não só não é neoclássica, como é a expressão fiel da teoria cepalina do desenvolvimento nacional aplicada às regiões. Além disso, procuraremos demonstrar que a teoria cepalina do desenvolvimento, a teoria campineira clássica (Tavares, Cardoso de Mello, Cano e Belluzo) e o “novo desenvolvimentismo” (pelo menos, na concepção que abraçamos) perfazem uma unidade. E se contrapõem a alguns dos principais componentes teóricos que estruturam o pensamento “desenvolvimentista ortodoxo”. Para que se possa entender nossos argumentos, é preciso entender, primeiramente, aqueles aspectos que unem todas essas correntes: os nossos “consensos”.

Desde logo, todas as correntes citadas acima são “heterodoxas”. O que significa ser “heterodoxo” em Economia? Acreditamos que três são as assertivas (os pontos de partida, as hipóteses canônicas e estruturais) que definem a heterodoxia em Economia Heterodoxa. O primeiro é que as economias mercantis-capitalistas não são sistemas de equilíbrio. Não se trata apenas do mercado ser incapaz de alimentar processos automáticos de equilibração (no curto ou no longo prazo): o capitalismo é um sistema que tende ao desequilíbrio e se alimenta dele. Em segundo lugar – por ser um sistema que tem no desequilíbrio o seu motor – a economia capitalista é uma estrutura histórica em permanente transformação. Essas transformações não ocorrem na mesma época e da mesma forma em todos os territórios. De sorte que os sistemas de produção para o mercado de distintos países, territórios e regiões são marcados por profundas diferenças e desigualdades nacionais e regionais.

Por fim – e em terceiro lugar – por ser um sistema desequilibrado, desequilibrador e em permanente transformação histórica, a Economia não é e não pode ser uma “ciência pura”, isolada das demais ciências sociais e humanas. Se o objeto da Economia é instável e tende ao desequilíbrio, se seu dinamismo é histórico e se ele está marcado por profundas diferenças e desigualdade nacionais e regionais, só podemos compreender as peculiaridades de cada sistema produtivo específico, prospectar tendências e desenvolver projetos viáveis de enfrentamento e superação dos desafios e obstáculos a partir de uma perspectiva totalizante. Não se trata de negar a existência de elementos específicos e diferenciadores da “análise econômica” vis-à-vis às análises sociológica, antropológica, política, cultural, psicológica ou geográfica. Trata-se de afirmar que os instrumentos analíticos especificamente econômicos são insuficientes para analisar as estruturas econômicas concretas e seus desafios específicos. Eles são apenas princípios gerais que exigem qualificação e determinação “histórico, geográfica, institucional, política, empírica etc.” para que possam ter “serventia real”.

Não há como subestimar nenhuma das três determinações apontadas acima. Mas, gostaríamos de enfatizar a relevância da primeira e da terceira para a discussão dessa seção. Comecemos pela terceira. O que ela nos diz é que todo o economista que toma acriticamente os instrumentos analíticos mais gerais da Economia – que foram desenvolvidos, seja como instrumentos genéricos (em elevado grau de abstração), seja para a análise de sistemas produtivos muito distintos daquele que ele mesmo pretende interpretar – rompe com o terceiro princípio fundante da “Tradição Heterodoxa” e da Economia Política. Tal como procuraremos demonstrar à frente, os autodenominados “desenvolvimentistas ortodoxos” incorrem nesse desvio.

O segundo ponto para o qual gostaríamos de chamar a atenção diz respeito à primeira determinação apontada acima: o tema do desequilíbrio. A forma como distintas correntes da Economia (que se quer) Heterodoxa trabalha com a concepção de “equilíbrio” e de “tendência ao equilíbrio” dos sistemas mercantis capitalistas é muito distinta. Na verdade, há um gradiente entre as distintas escolas. E, nesse gradiente, a tradição ricardiana é aquela que se coloca numa espécie de “limbo” entre a ortodoxia e a heterodoxia. Para os ricardianos, o “longo prazo” é uma categoria legítima; vale dizer: os desequilíbrios até podem emergir e se manifestar no “curto prazo”; mas tendem a ser anulados ao longo do tempo. No “longo prazo”, não há insuficiência de demanda efetiva, não há capacidade produtiva subutilizada e não há discrepância nas taxas de rentabilidade (lucro) dos distintos setores produtivos. Diferentemente, para o pós-keynesianismo e para os schumpeterianos o longo prazo não é mais do que uma sucessão de curtos prazos: cada processo de “ajuste” é acompanhado por novos processos de “desajuste”. De sorte que o “equilíbrio” é como o horizonte: rigorosamente inalcançável.

Essas diferenças de concepções também se refletem no “segundo princípio heterodoxo” apresentado acima. A pretensão de que o “equilíbrio de longo prazo” seja uma posição real (por oposição a uma construção teórica, com funções meramente analíticas e conceituais) tem consequências sobre a perspectiva de historicidade e desigualdade espacial dos processos de desenvolvimento. A “História” de Ricardo não é um movimento unidirecional nem envolve transformações imanentes a seu padrão de modelagem e estratificação social. A depender da dinâmica do progresso técnico, terras menos produtivas, situadas na periferia do sistema, podem ser abandonadas, alimentando a queda da renda e o crescimento dos lucros. Como se a “História” andasse para trás. A dinâmica distributiva é aberta e pode evoluir ou involuir e voltar a evoluir nos mais diversos sentidos. Tudo depende da “correlação de forças sociais e políticas” que varia por determinações desconhecidas e postas em outra área, em outra “ciência”: não é objeto da Economia. Na verdade, em sua vertente sraffiana, a tradição ricardiana sequer incorpora elementos institucionais em seu arcabouço teórico e as distintas possibilidades de “equilíbrio” estão postas a qualquer momento e o “salto” de um equilíbrio para outro dá-se sem tempo e sem atrito, tal como na análise comparativa da Economia Pura Ortodoxa.

Nenhuma das observações acima retira a pertinência da caracterização de Ricardo e seus seguidores como membros ativos e destacados do “Exército Heterodoxo”. Nem retiram a expressão dessa corrente na construção do pensamento cepalino. Furtado é explícito acerca de seus débitos teóricos com a tradição ricardiana no seu clássico Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Porém é preciso entender duas coisas. Primeiro, que a referência de Furtado a Ricardo era essencialmente de ordem metodológica. Como Luigi Pasinetti explicou brilhantemente na quinta seção (Ricardian features of Keynes’ analysis) do segundo capítulo de seu Growth and Income Distribution, o padrão de modelagem econômica de Ricardo e Keynes (e Kalecki) é essencialmente um só: tome em consideração apenas os fatores efetivamente relevantes e abstraia tudo o que é secundário e que pode tirar o leitor do foco, do que é central. E o foco é aquilo que diz respeito a um “problema a ser resolvido”. Não se trata de saber pelo saber, mas de saber para operar, para mudar. Isto é comum aos três: Ricardo, Keynes e Furtado. O segundo ponto a entender é que, no plano especificamente teórico, o resgate que Furtado faz do “problema de Ricardo” está associado à dificuldade do setor agrícola brasileiro responder a contento às distintas demandas urbanas: produção de alimentos baratos e geração de saldos de exportação para a minimização do estrangulamento externo. Bem, esta dimensão do resgate que Furtado faz de Ricardo está, sim, evidentemente superada. Os problemas da agropecuária brasileira não estão mais associados ao seu crescimento extensivo e produtividade estagnada. Muito antes pelo contrário. Voltaremos a este tema nos próximos “capítulos” dessa série.

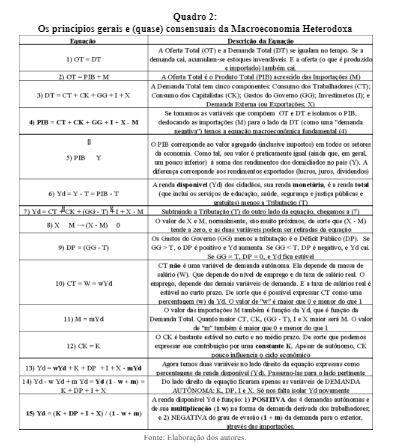

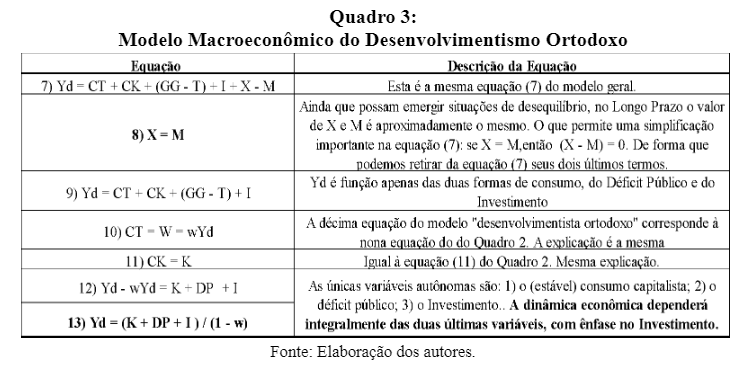

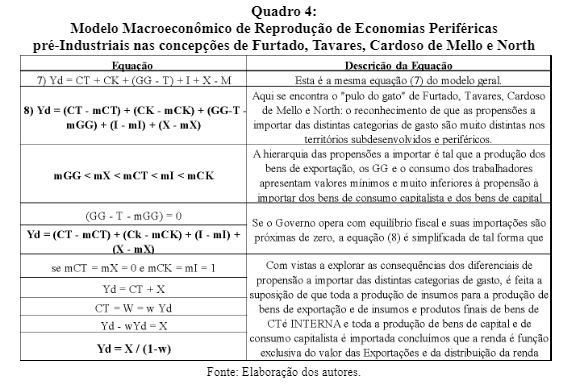

Dito isso, podemos retomar o nosso foco: o que nos une e o que nos separa? Com vistas a sistematizar nosso ponto de vista, criamos três quadros onde buscamos apresentar os princípios da “Macroeconomia Heterodoxa”. No Quadro 2, abaixo, apresentamos os princípios “quase consensuados” entre o conjunto dos heterodoxos. Digo “quase” porque, na perspectiva ricardiana, estes princípios só são plenamente válidos no “curto prazo”, quando podem emergir desequilíbrios e o princípio da demanda efetiva é plenamente válido. A dimensão especificamente consensual encontra-se no fato de que não são introduzidas quaisquer “hipóteses heroicas” (vale dizer: simplificações radicais) com vistas a salientar as variáveis e componentes principais, diferenciando-as das variáveis e componentes secundárias, que poderiam ser colocadas “entre parênteses” e abstraídas (ainda que momentaneamente) do sistema analítico. No Quadro 3, apresentamos as “hipóteses heroicas” adotadas pelos desenvolvimentistas ortodoxos. E no Quadro 4 introduzimos as “hipóteses heroicas” adotadas por Furtado (em sua análise da Economia Cafeeira Capitalista e pré-Industrial), por Campinas (em seus trabalhos sobre a transição para o capitalismo industrial) e por North (para caracterizar o padrão de reprodução de economias regionais periféricas e não especificamente industriais).

O que caracteriza o Quadro 2, acima, é que nenhuma das variáveis de demanda e oferta foi abstraída ou “colocada entre parênteses”. Elas estão todas presentes, na forma tradicional de exposição dos modelos keynesianos de determinação da renda.

No Quadro 3 – intitulado “Modelo Macroeconômico do Desenvolvimentismo Ortodoxo” introduzimos uma simplificação: retiramos as variáveis exportação (X) e importação (M) do conjunto das variáveis explicativas do PIB, da Renda Total (Y) e da Renda Disponível (Yd). O ponto de partida desse movimento é de que o valor das exportações (X) e das importações (M) tende a ser muito próximo. E, se X = M, então, (X – M) = 0. Ao final, ficamos apenas com as variáveis “Consumo Capitalista, Investimento, Déficit Público e Distribuição de Renda”.

O resultado final da modelagem apresentada no Quadro 4 não poderia ser mais antagônico ao resultado do Quadro 3. Neste último Quadro, a única variável que resta como “explicativa” do PIB, da Y e da Yd são as Exportações (X). Justamente aquela variável que foi abstraída no Quadro 3, acima, tão logo se introduziu a primeira “hipótese heroica” com vistas a chamar a atenção para o que deve ser “focado” e para desviar a atenção do que convém abstrair.

- quem tem razão?

Como de praxe a resposta a essa pergunta é “todos e ninguém”. A questão não é exatamente essa. Mas, isto sim, quais são os pressupostos subjacentes às distintas modelagens e qual a pertinência dessas hipóteses à realidade que se entender e sobre a qual queremos interferir.

Vamos começar analisando a “hipótese heroica” dos desenvolvimentistas ortodoxos. Desde logo cabe observar e reconhecer que a abstração das variáveis “X” e “M” de análises macroeconômicas é bastante usual e amplamente difundida na literatura econômica internacional. Contudo, como regra geral, essa simplificação é adotada quando o foco da análise é a economia mundial. Se queremos entender porque o mundo como um todo apresentou uma taxa de crescimento de – por exemplo – 5% no ano de 1960, pouco ou nada poderemos extrair da análise das exportações e das importações. E isso porque os estímulos dinâmicos associados a saldos comerciais e de serviços positivos em alguns países corresponderão, exatamente, aos desestímulos dinâmicos impostos àqueles países que apresentaram déficit em suas balanças comerciais e de serviço. Nesse caso, sem dúvida, a abstração dos saldos entre exportação e importação é pertinente. É preciso procurar os determinantes do crescimento global em outro local: no Investimento, no aumento dos gastos do governo, na elevação do consumo autônomo ou na ampliação do multiplicador, associado à melhoria da distribuição de renda. Vale dizer: é preciso buscar a explicação naquelas 4 variáveis que se encontram na última linha do Quadro 3.

O problema é que uma economia nacional ou regional periférica é uma realidade muito distinta da economia mundo. E, como vimos acima, aplicar o mesmo sistema analítico para territórios distintos, com características distintas, envolve ferir um dos princípios basilares da Economia Heterodoxa. O que nos leva a outra pergunta: por que os desenvolvimentistas ortodoxos deram esse passo tão ousado?

Do nosso ponto de vista, são dois os determinantes desse passo tão ousado. Em primeiro lugar, encontra-se uma convicção (essencialmente correta) de que mudanças radicais na estrutura produtiva interna não serão patrocinadas por agentes externos e/ou pela ampliação dos fluxos de comércio do Brasil com o exterior. É preciso chamar o Estado (enfrentando as posições fiscalistas e defendendo a possibilidade de ampliar o Déficit Público) e é preciso promover a qualificação produtiva interna através do Investimento. Até aí, fomos todos e não há crítica a fazer. Mas há mais do que isso. Ao lado disso estão as raízes ricardianas dessa escola de pensamento. Nunca é demais insistir nesse ponto: para os ricardianos, a pretensão de que o Investimento é a base do desenvolvimento é uma questão de princípio absoluto. A mera hipótese de que essa variável possa ser abstraída de um modelo de variação de renda e crescimento (como no Quadro 4) lhes parece absolutamente insana. Por quê? Porque, no tal “longo prazo”, a capacidade instalada estará plenamente utilizada e só haverá “problema econômico” se a capacidade produtiva não for capaz de atender toda a demanda potencial. No longo prazo, a demanda (muitas vezes confundida com as carências da sociedade, especialmente dos mais pobres) é infinita. O problema é sempre de oferta. Esta é cronicamente insuficiente.

Por oposição, na tradição Keyneso-Kaleckiana a importância do Investimento encontra-se, primordialmente, no fato dele ser uma variável autônoma e instável de demanda. Ainda que keynesianos e ricardianos usualmente não se apercebam disso e confraternizem alegremente pelo fato de terem chegado à mesma conclusão acerca da centralidade do Investimento, os motivos pelos quais cada grupo atribui importância ao mesmo são opostos. Por quê?

Porque para os keynesianos e kaleckianos, se o investimento contratado, ainda em processo ainda não entregue, significa aumento de demanda (por ferro, aço, máquinas, cimento, tijolos, etc), de outro lado, ao se encerrar o ciclo do investimento, com a entrega dos novos equipamentos àqueles que os demandaram e contrataram, haverá uma elevação da capacidade produtiva instalada. E esta elevação, cedo ou tarde, vai impor a queda na demanda e contratação de novos investimentos. Pois a capacidade ociosa é crônica num sistema em que a demanda de consumo dos trabalhadores é circunscrita pelos (cronicamente baixos) salários e a demanda de consumo dos capitalistas não tende a crescer. Na verdade, sequer o número de capitalistas tende a crescer. Tende a diminuir com a concentração e centralização do capital. E – se nos permitem uma blague – ninguém precisa de mais do que uma Lamborghini, um Rolls-Royce, dois Jaguares e três Ferraris, não é mesmo? Para que ter mais do que dez casacos de vison? Porque comprar outro imóvel se já temos um apartamento em Nova York, uma quinta em Lisboa, uma mansão nos arredores de Paris e um edifício medieval em Veneza e existem tantos hotéis bons no mundo? Ostentação é coisa prá Novo-Rico, certo? Nem pega bem.

Este é o drama do sistema para keynesianos e kaleckianos: se a capacidade produtiva da economia é maior do que a capacidade de consumo dos trabalhadores e a capacidade de consumo da elite, para garantir a plena utilização daquela primeira, é preciso investir. Mas cada novo investimento gera novo aumento de capacidade instalada. O que impede a continuidade do processo.

A diferença de perspectiva ricardiana e keynesiana a respeito da função do investimento nas economias capitalistas é tamanha que não há como deixar de lembrar as “jornadas juninas de 2013”, quando a esquerda radical e a direita anti-petista confraternizava nas ruas sem alcançar perceber que suas bandeiras pareciam as mesmas. Mas não eram. Eram virtualmente antagônicas.

Voltando ao nosso tema: quando um ricardiano festeja os investimentos para a ampliação da capacidade produtiva industrial na São Paulo da Velha República, ele não está minimamente interessado em saber se a máquina foi produzida na Inglaterra ou no Brasil. Tudo o que importa é que a capacidade produtiva “industrial” cresceu.

Por oposição, os keynesianos partem do fato de que o que move a economia são as demandas autônomas. E perguntam: qual a demanda autônoma que incidia sobre a Economia Brasileira no período? Resposta: a demanda sobre o café exportado. A produção, beneficiamento, comercialização, transporte e financiamento do café envolvia um grande complexo com inúmeros trabalhadores assalariados. Estes, por sua vez, demandavam bens de consumo não duráveis e semiduráveis, que alimentava uma indústria manufatureira completamente dependente da dinâmica cafeeira. Com a crise de 1929 e com os enormes estoques mantidos pelos governos de São Paulo e Federal, os preços do café caíram tanto que não valia a pena colhê-lo. Sem colheita, não havia beneficiamento, transporte, financiamento, comercialização, etc. E aqui o ponto central: se este complexo fenecesse, não haveria demanda para sustentar a “produção de bens de consumo para os trabalhadores”. A indústria da época era um mero apêndice do complexo cafeeiro. Não tinha qualquer autonomia.

Pedimos ao leitor (que alcançou nos acompanhar até aqui) que retorne à última linha do Quadro 4, acima. No modelo (evidentemente, simplificado, heroico) de Furtado e North, Yd = X / (1 – w). Se X cai a zero, Yd também cai a zero. O sistema “industrial” da época não tinha qualquer capacidade de autossustentação. Ele era um apêndice do sistema exportador. Getúlio Vargas e Celso Furtado entenderam isso perfeitamente bem. Washington Luiz e Warren Dean não entenderam. Se continuarmos pensando como Washingto Luiz, o Brasil estará fadado ao fracasso.

No nosso próximo capítulo trataremos das especificidades (e fragilidades estruturais) da peculiar Indústria que nascerá com a crise do complexo exportador.

*Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica e Professor do PPGDR-Faccat.

**Estatístico, Mestre em Planejamento Urbano e Regional e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.

Imagem em Pixabay.

¹A more useful concept of industrialization for our purposes is a region whose export base consists primarly of finished consumers’ goods and/or finished manufactured producers’ goods. North, D; Journal of Political Economy; p. 254; 1954. Para quem não conhece o modelo de desenvolvimento regional de North, recomendamos a leitura de Paiva, 2023. Tal como o atual artigo, ele volta-se a leitores não especialistas em Economia Regional e foi publicado na Rede Estação Democracia há poucos meses.

Os artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da RED. Se você concorda ou tem um ponto de vista diferente, mande seu texto para redacaositered@gmail.com . Ele poderá ser publicado se atender aos critérios de defesa da democracia.