Por FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*

As mudanças recentes nas relações de produção, aceleradas por transformações tecnológicas, financeiras e institucionais, redefiniram profundamente o mundo do trabalho. Assistimos uma transição da lógica fordista/salarial para uma lógica flexível, fragmentada e digitalizada, com repercussões nos vínculos, na proteção social e na própria identidade do trabalhador.

Por exemplo, o trabalho remoto / híbrido através do uso da internet e plataformas colaborativas para tarefas fora do espaço físico da empresa conduziu à flexibilização de local e tempo. Deu-se à custa da erosão da separação entre vida pessoal e trabalho, e a intensificação do autocontrole e vigilância digital.

A plataformização, via gig economy (“Economia de bicos”), propiciou a intermediação digital de serviços sob demanda (Uber, Rappi, iFood, Airbnb etc.). Porém, a ausência de vínculo empregatício; autonomia fictícia; transferência dos riscos para o trabalhador.

Pior, ele deixa de se ver como trabalhador. Um freelancer, ou profissional independente, trabalha por conta própria, oferecendo serviços ou produtos para diversas empresas ou clientes, sem vínculo empregatício fixo. Em vez de ser um funcionário com jornada de trabalho e contrato, o freelancer trabalha em projetos ou tarefas pontuais, recebendo pagamento por cada serviço prestado.

Há também a autonomização forçada (PJ, MEI, ou seja, “pejotização”) através da formalização da precariedade sob figura jurídica de empreendedor. Igualmente, sofre com a desproteção social e previdenciária, a individualização da negociação e até mesmo com o desaparecimento do “patrão visível”.

A automação e a inteligência artificial levaram a substituição de funções repetitivas e cognitivas por máquinas. Desemprego tecnológico tornou-se estrutural e aumentou a polarização entre empregos qualificados e subempregos de baixa remuneração.

A chamada “financeirização da gestão das empresas” conduziu à pressão por maximização de valor para acionistas em prazos curtos. Diante essa exigência, providenciou-se a redução de custos via flexibilização contratual, demissões recorrentes e terceirizações. A desindustrialização e terciarização são “duas faces da mesma moeda” com migração do emprego da indústria para o setor de serviços e comércio digital.

Há redução da sindicalização diante a maior informalidade e a segmentação do mercado de trabalho.

Apesar do discurso de “autonomia”, o trabalhador hoje se vê diante novas formas de subordinação no trabalho contemporâneo. Está submetido a algoritmos de avaliação e punição invisível.

Além disso, está forçado a estar sempre disponível por apps, notificações, deadlines flexíveis. Expulso da esfera dos direitos consolidados da CLT, fica sem amparo da Justiça Trabalhista.

Tudo isso tem impactos sociais e subjetivos com a erosão do coletivo de trabalho. Há fragmentação das experiências e dificuldade de organização sindical. Soma-se à “ansiedade produtivista” com autocobrança constante, burnout, trabalho invisível. Daí emerge a crise da identidade profissional com a transição da “carreira” para o “bico permanente”.

Essas contradições emergentes levam à exigência social de novas formas de regulação do trabalho digital, como direito à desconexão, taxação e proteção dos entregadores e motoristas de app, reconceituação de “emprego” no século XXI. Para tanto, será necessária a emergência de novas formas de organização coletiva, por exemplo, sindicatos de aplicativos ou cooperativas de plataforma. Resulta da tensão entre o discurso do empreendedorismo de si mesmo e a realidade do trabalho precarizado sem segurança.

Vivemos uma reconfiguração sistêmica das relações de produção, na qual o trabalho tende a ser mais fragmentado, instável, personalizado e conectado digitalmente. Menos protegido, mais individualizado, está ainda subordinado à lógica do capital nesses fluxos entre tecnologia, finanças, plataformas e o trabalhador.

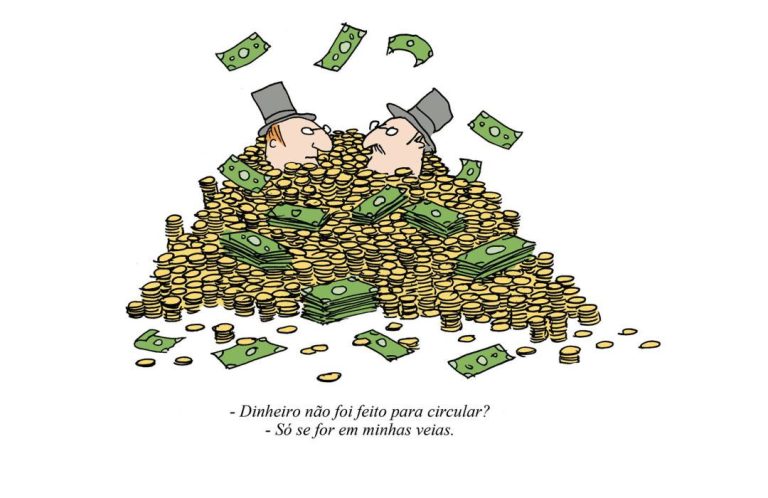

Uma das principais contradições estruturais do capitalismo contemporâneo é, ao mesmo tempo, ele expandir os mecanismos de participação acionária (inclusive via fundos de ações, fundos de pensão, outros fundos de investimentos) e continuar a individualizar os riscos, precarizar o trabalho e difundir a ideologia da propriedade rentista, sem alterar os fundamentos da apropriação desigual do excedente.

Essa questão sistêmica tem quatro níveis inter-relacionados. A primeira é a financeirização como promessa de inclusão pelo capital.

A difusão das participações acionárias e da previdência complementar é apresentada como forma de tornar trabalhadores “acionistas” do capital, integrar o indivíduo comum à lógica da rentabilidade patrimonial e transferir a responsabilidade do futuro (aposentadoria, segurança) para decisões privadas.

Porém, essas participações são mínimas, fragmentadas, mediadas por gestores profissionais, e não conferem poder efetivo de decisão. A desigualdade de patrimônio financeiro é ainda mais concentrada diante a de renda. O trabalhador comum é exposto aos riscos sistêmicos do mercado, mas não aos lucros estruturais da grande propriedade.

A reconfiguração da classe trabalhadora como microinvestidor precarizado levou à emergência da figura do “proletário-rentista” ou do “autônomo-investidor”. Por exemplo, um entregador pode comprar frações de ação pelo celular – e daí?

Revela uma tentativa de subjetivação financeira do trabalhador, com promessa de emancipação via investimentos. Mas com precarização da renda real, há uma falsa autonomia e sobreposição de papéis de produtor e consumidor de ativos financeiros.

Essa contradição não gera superação do capital, mas sim sua metamorfose ideológica e tecnológica. Nela, o capital se disfarça de liberdade individual.

Há potencial de transição ou re-evolução sistêmica? Sim, há tensões e aberturas sistêmicas, mas elas não são lineares nem garantem superação do capitalismo.

Plataformas cooperativas, em tese, conduzem à democratização da propriedade dos meios de produção digitais, mas tem escala limitada diante a competição desigual com big techs.

Finanças descentralizadas (DeFi) passariam por eliminação de intermediários bancários e controle coletivo de recursos. Porém, diante a alta volatilidade, há concentração de poder técnico e captura especulativa.

Participação cidadã em fundos públicos ou sociais, em princípio, permitiria o redirecionamento dos excedentes para fins coletivos. Depende, entretanto, de marcos regulatórios, soberania fiscal e mobilização política.

Transição ecológica com justiça social conduziriam a novas formas de produção e distribuição sustentáveis. No entanto, pode ser cooptada pelo “capitalismo verde” sob lógica extrativa.

Estaríamos no rumo de re-evolução ou reinvenção do capitalismo? A financeirização da vida cotidiana não representa, por si, uma superação sistêmica do capitalismo, Significa sim um aprofundamento da sua capacidade de captura subjetiva e expansão global, uma substituição do trabalho organizado pela lógica do portfólio individualizado, um deslocamento da luta de classes para o campo da gestão de riscos privados.

Entretanto, os limites desse modelo — climáticos, sociais e políticos — já estão em fricção. A re-evolução possível dependerá de organização coletiva e contra-hegemônica.

Demandará novas formas de institucionalidade econômica pós-mercado e pós-propriedade privada tradicional. Nesse cenário, caberá a revalorização da esfera pública, comum e cooperativa, indo além do imaginário da meritocracia financeira individualizada.

*Fernando Nogueira da Costa é Professor Titular do IE-UNICAMP. Baixe seus livros digitais em “Obras (Quase) Completas”: http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ E-mail: fernandonogueiracosta@gmail.com.

Foto de capa: Reprodução

Uma resposta

Muito interessante. Excelente levantamento das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. Fazem refletir sobre como organizar todo o sistema que se criou, como proteger os trabalhadores e garantir dignidade e futuro. O erro está em querer diminuir ou até eliminar a proteção pública/política das pessoas, expondo-as à selvageria do “mercado”, através de promessas ilusórias fundadas na “meritocracia”.