Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*

Introdução: juntando os pedaços

Há uma antiga anedota que os economistas, usualmente, contam apenas entre si. Pois ela é demasiadamente reveladora dos vícios e defeitos da nossa profissão. Mas o nosso tema me obriga a uma inconfidência.

De uma certa feita, chegou um navio num porto qualquer com o maior circo do mundo. Mas o tal porto não contava com sistemas de desembarque adequados para grandes animais. O problema mais grave e ainda insolúvel era o desembarque dos elefantes. Reuniu-se uma equipe de especialistas – um físico, um engenheiro e uma veterinária – com vistas a encontrar uma forma de desembarcar os paquidermes. O engenheiro defendia o uso dos guindastes para içar e descer os animais à terra. A veterinária dizia que os movimentos feitos a partir de um guindaste – a depender de como os animais fossem içados – poderia lesionar permanentemente os órgãos internos dos elefantes. O físico defendia o uso de um sistema complexo de roldanas para que a operação pudesse ser feita, não apenas por um guindaste, mas através de condução humana.

Enquanto os especialistas debatiam, um homem assistia a conversa a poucos metros de distância e, por vezes, ria. Irritados com o desrespeito, os três técnicos se voltaram para o sujeito e perguntaram do que ele ria. E ele respondeu: é que, do meu ponto de vista, o problema é muito simples. – Como assim?; redarguiram os demais. Bem – respondeu o risonho bisonho – é que eu sou economista. E para nós, este é um falso problema. Basta adotar as hipóteses corretas. UM ECONOMISTA COMEÇARIA A ENFRENTAR A QUESTÃO COM A SEGUINTE MODELAGEM: IMAGINE QUE OS ELEFANTES NÃO TÊM MASSA OU PESO. … A partir daí, a solução torna-se evidente!

Essa anedota apenas leva ao absurdo um sistema de raciocínio que – sim! – é useiro e vezeiro entre economistas. Aqueles que levam mais longe a metodologia de “abstração conveniente da complexidade” são os economistas liberais. Por quê? Porque só é possível defender o Estado mínimo quando ele é desnecessário. E ele só é desnecessário quando a sociedade civil opera perfeitamente sem regulação: todos os agentes econômicos são racionais maximizadores (a cultura não afeta a decisão econômica); não existe informação privilegiada; não existem monopólio; ninguém recebe menos do que o necessário para sua reprodução (todas são poupadores em potencial), etc. Em suma: os elefantes não têm massa ou peso.

Mas engana-se quem pensa que a metodologia da “abstração conveniente da complexidade” seja exclusiva dos economistas liberais. Tal como tentei demonstrar na segunda parte dessa série de artigos, o “objeto prático” do economista é demasiado complexo e se encontra no limite da impossibilidade. Nossa função é …. prever o futuro (na dúvida, volte ao texto anterior). Nem mesmo o pesquisador acadêmico está livre da sina de “vidente”. Afinal, nosso tema cotidiano é: a política econômica em curso está correta? Ou deveria ser alterada? E todos os que defendem alguma alteração estão dizendo: se fosse feito aquilo (em vez disso), a economia estaria se movendo melhor e obteríamos, NO FUTURO, melhores resultados. Senão vejamos.

Um debate muito presente no campo da Economia Política Brasileira atual é sobre a pertinência da política econômica do Ministro Haddad. Eu mesmo sou bastante crítico do novo arcabouço fiscal e da luta pela conquista de superávit fiscal com elevação da tributação e depressão dos dispêndios. Não obstante, estou longe de concordar com os críticos mais acerbos dessa política: os defensores da Teoria Monetária Moderna (MMT, na sigla consagrada) e das Finanças Funcionais (FF). E minha discordância se assenta, acima de tudo na incapacidade dos defensores destes “modelos elegantes” perceberem sua distância da “vida como ela é”.

Qual é a tese central da MMT-FF? A de que os governos nacionais que contam com moeda soberana (vale dizer: moeda própria, administrada pelo Banco Central nacional) contam com duas alternativas não excludentes para honrar seus compromissos: taxação (impostos) e emissão monetária (ampliação do meio circulante). Mais: argumentam que a segunda fórmula é igualmente eficiente e socialmente menos custosa. O ÚNICO limite da utilização da via emissionista para o pagamento dos dispêndios do governo se encontraria na existência – ou não – de capacidade ociosa na economia. Em um artigo na Revista Forbes cuja leitura recomendo muito – MMT: Sense or Nonsense? -, John Harvey defende as novas teorias afirmando que as políticas de cobertura de gastos via emissão só

são inflacionárias se a Economia já se encontra em estado de pleno emprego e se busca ampliar a demanda para além da capacidade da oferta. Porém, como o objetivo da política é apenas a de conquistar o pleno emprego, não haveria razão para se ir além desse ponto. Isto seria mais ou menos como continuar a encher um pneu até ele explodir. Não faz sentido se tudo o que você quer é ser capaz de voltar a dirigir.

Esta afirmação comporta três “abstrações convenientes”. Em primeiro lugar, na pretensão de que exista “O” ponto de pleno emprego. Ignora-se o fato de que a economia capitalista é cronicamente desequilibrada e sempre existem estrangulamentos de oferta em cadeias produtivas específicas, mesmo quando a maior parte do sistema se encontra em capacidade ociosa. Qualquer pressão de demanda que incida sobre um gargalo pode levar a elevações de preços passíveis de difusão sobre todo o sistema.

Em segundo lugar – e ainda mais importante – na medida em que o argumento funciona com uma espécie de “tiro no pé”, restringindo desnecessariamente o potencial de uma política monetária expansiva. A verdade é que nem toda a emissão governamental alimenta uma ampliação da demanda agregada. Se ela se destina à recompra de títulos da dívida pública que se encontram no portfólio dos bancos, obtém-se uma folga fiscal (e, no limite, até mesmo o equilíbrio fiscal!) pela depressão dos custos de rolagem da dívida. Mas, nesse caso, a ampliação da liquidez bancária não leva automaticamente a uma ampliação da demanda. O resultado imediato seria “apenas” a queda da taxa de juros.

Porém, é justamente aí que “mora o perigo” no caso do Brasil. Em países onde a MOEDA (meio de troca, meio de pagamento) também é DINHEIRO (reserva de valor e unidade de conta), a queda da taxa de juros não tem maiores consequências além de uma discreta ampliação do consumo e do investimento. Esse é o caso dos países que contam com moedas fortes, divisas, moedas-dinheiro, como os EUA (dólar) a UE (euro) e a China (RMB). Mas não é o caso do Brasil. Na periferia, o “mercado” só se mantém na moeda nacional se for bem remunerado. Qualquer sinal de “descontrole” fiscal (crescimento da dívida pública) ou monetário (resgate de títulos da dívida via emissão com a consequente queda da taxa de juros) serve de estímulo à fuga do real e busca de reservas de valor (dólar, ouro, demais divisas). Esse movimento alimenta a desvalorização do real e a elevação do preço do dólar. E, com a desvalorização, os importados e os exportados aumentam de preço, alimentando a inflação interna. Em suma: no Brasil, mesmo a emissão que NÃO alimenta a demanda sobre bens e serviços tende a alimentar a fuga para o dólar, a desvalorização e, por extensão, o aumento da taxa de inflação. E não importa argumentar que a “leitura do mercado” é teoricamente equivocada ou mal-intencionada. O que importa é que esse movimento se realiza. E o faz a despeito de nossas vontades e da correção (ou não) dos modelos econômicos que se encontram em nossas cabeças privilegiadas.

Por fim – em terceiro lugar – pretender que se possa fazer política monetária expansionista com vistas a honrar parte dos compromissos públicos (seja com os serviços da dívida, seja com os dispêndios primários) no Brasil envolve pressupor que o Banco Central se encontre sob controle do Executivo, e não do Senado e da Febraban. Nosso Banco Central é independente do voto para Presidente; vale dizer, é independente do voto popular, do povo. Mas não é independente dos interesses que efetivamente o controlam. E são eles que definem a política monetária.

Esta terceira “abstração conveniente” – das determinações políticas – é amplamente disseminada entre os economistas. Inclusive onde ela não deveria viger: no campo da Economia POLÍTICA. Assim é que boa parte dos economistas desenvolvimentistas contemporâneos criticam as gestões petistas (2003-2015 e 2023-2025) por não adotarem políticas industriais similares às de Vargas, JK e Jango em nossos “anos dourados”. Na verdade – pretendem muitos desses críticos – as políticas petistas de desenvolvimento ficam aquém, inclusive, das adotadas pelos governos militares. Estão errados? De forma alguma. Estão totalmente corretos. Não houve uma única gestão petista que tenha alcançado impor inflexões no padrão de reprodução econômica à altura do que Vargas fez entre 1930 e 1954; e não houve um único plano de desenvolvimento durante 2003 e 2025 comparável – em termos de consistência técnica e implementação – com os Planos de Metas (1956-60), o Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1967) ou com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-1978). A QUESTÃO NÃO RESPONDIA POR ESSES CRÍTICOS É …. POR QUE NÃO HOUVE?

A bem da verdade, alguns buscam dar uma explicação e pretendem que o problema seja de ordem ideológica, que os gestores petistas fizeram concessões ao ideário neoliberal. Outros, se contentam em apontar a insuficiência das políticas, sem tentar explicá-las. Mas este silêncio também fala. E o que ele diz vai no mesmo sentido dos críticos mais radicais: faltou (e ainda falta) aos gestores econômicos dos governos petistas, ou competência técnica, ou vontade política, (ou ambos) para realizarem as transformações necessárias. Nas entrelinhas, lê-se um discreto recado: SE EU ESTIVESSE LÁ, TUDO SERIA DIFERENTE, E O BRASIL ESTARIA CRESCENDO COMO A CHINA! Sei …

Mais, até, do que vaidade, esse tipo de conclusão revela a dificuldade de tantos economistas “POLÍTICOS” em entender o abismo que separa a ordem POLÍTICA do período 1930-1980 da ordem POLÍTICA do período 1981-2025. Onde está a diferença central? O que unifica períodos formalmente tão distintos quanto os primeiros anos após a Revolução de 30, o Estado Novo, o interregno democrático de 1945-64 e os anos “milagrosos” da Ditadura?

Tal como procuramos explicar na “Parte 2” dessa série de artigos, a diferença encontra-se no fato de que, entre 1930-1980, com a exceção do café (uma mercadoria de pouca expressão no comércio mundial e que se torna ainda menos relevante a partir de 1929), a produção agrícola nacional voltava-se ao mercado interno. Cuja expansão, por sua vez, dependia da industrialização. De sorte que havia uma base social muito ampla que trabalhava em prol do desenvolvimento do mercado interno e da industrialização. Uma base que envolvia: 1) a oligarquia agrícola periférica (dos pecuaristas gaúchos e cearenses aos produtores de cana e açúcar de Pernambuco e Alagoas); 2) o sistema de comércio e abastecimento voltado para o mercado interno; e – last but not least – 3) a indústria nacional, que, apesar de frágil, entra em expansão acelerada a partir dos anos 30. E estes três segmentos proprietários – latifúndio periférico; comércio, transporte & abastecimento; e industriais – dão origem ao braço político conservador de sustentação dos governos do “Consulado Vargas”: o Partido Social Democrático de Dutra e JK. OU SEJA: DE VARGAS A JANGO, AS POLÍTICAS DESENVOLVIMENTISTAS CONTAVAM COM O APOIO DE UM “CENTRÃO” ORGÂNICO. ….. Algo que não existe mais no Brasil contemporâneo, em que a soja e demais commodities agrícolas voltada ao mercado externo dominam o agronegócio do sul do RS ao Matopiba. E em que os sistemas comerciais, de abastecimento e industriais se financeirizaram e comungam dos interesses do “mercado” (a esse respeito, veja-se o artigo de Paiva e Rocha publicado na RED). Por mais incrível e contraditório que possa parecer (e ser!) houve, sim, uma BURGUESIA NACIONAL. Profundamente conservadora e reacionária, oligárquico-latifundiária, mercantil e dependente das políticas de defesa do Estado Nacional. Mas, mesmo assim, nacional. Em função mesmo de sua incapacidade de se integrar ao mercado externo, totalmente fechado à sua incorporação. Hoje, com a China, tudo mudou… E o “Centrão” dos Governos Petistas é inorgânico: não tem qualquer compromisso com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento econômico no sentido mais geral e, muito menos, com o desenvolvimento social e a distribuição de renda. Seu apoio parcial e circunstancial só pode ser conquistado com cargos e emendas parlamentares. Mas os (sempre presentes e persistentes) críticos pretendem que o problema se encontre na incompetência política dos governantes. … Intão tá!

A grande virada

A principal base MATERIAL do desenvolvimentismo do período 1930-1980 foi o encerramento do ciclo de “crescimento para fora”, determinado pela inexistência de um mercado mundial capaz de absorver o crescimento da produção agrícola brasileira. Na verdade, a circunscrição externa à produção brasileira esteve presente desde o ciclo do açúcar, acicatado pela emergência da produção antilhana. Circunscrição que também se manifestou nos miniciclos do algodão, da borracha e do cacau. E que veio a se impor, também, no ciclo do café. O determinante imediato da crise do complexo cafeeiro foi a grande depressão. Mas havia uma determinação prévia e mais basilar: a política de valorização permanente do café estimulava a expansão da área cultivada e o aumento persistente da produção. Mas o mundo não tinha como absorver a produção de São Paulo e, também, aquela que emergia em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. O Brasil sempre teve terra demais para mercado mundial de menos. … Até a China reemergir no mundo como grande potência. Mas voltemos ao significado político da crise de 29.

A queda abrupta da demanda e dos preços do café levou à queda da renda interna e à depressão (ainda maior) do ingresso de divisas. O que abriu a oportunidade para que a oligarquia periférica e demais agentes cuja produção se voltava ao mercado interno (comércio e indústria) tomassem o poder central. Mais: este amplo e compósito estrato social vai estar no centro do poder de 1930 a 1980. Por quê? Porque o drama de 1929 preservou-se ao longo desses 50 anos. Em função do próprio crescimento e complexificação da economia interna ao longo do período, mesmo após o fim da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, a geração de divisas via exportação de café continuava a ser insuficiente para cobrir as inúmeras demandas de importação. O que se resolvia e traduzia em políticas de taxas de câmbio múltiplas e/ou em alíquotas de importação diferenciadas, voltadas à defesa da indústria nacional e de sua expansão.

Mas se essa leitura está correta, então a eficácia do desenvolvimentismo 1930-1980 e sua (efetiva e inquestionável) ineficácia pós-1980 (inclusive nos anos do PT) NÃO se explicam, essencialmente, por diferenças nas “competências, inteligências e vontades políticas” dos dirigentes dos dois períodos. Explicam-se, antes, por determinações estruturais vinculadas a uma verdadeira revolução no padrão de inserção do Brasil no mercado mundial! SANTO MATERIALISMO, BATMAN!

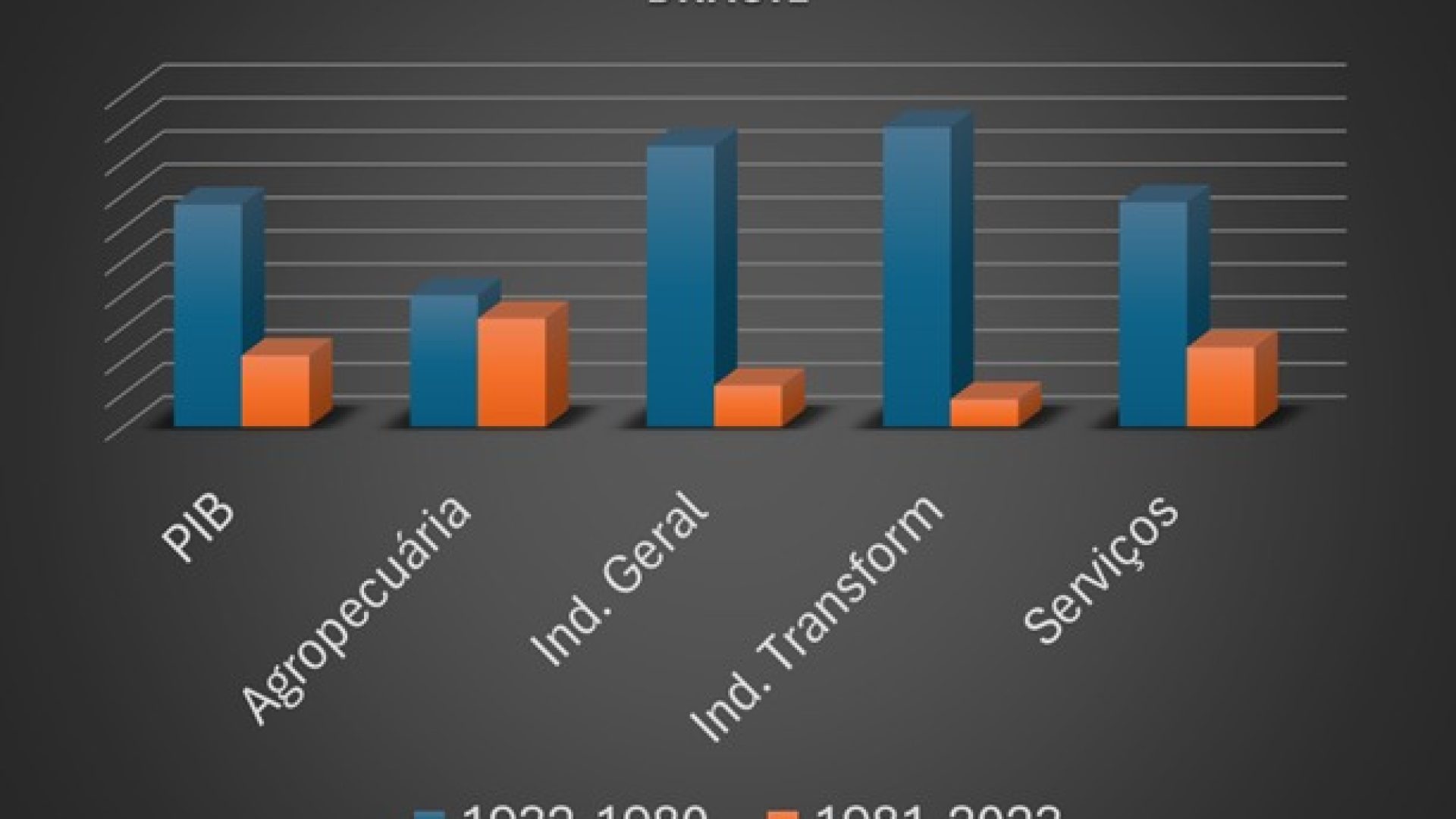

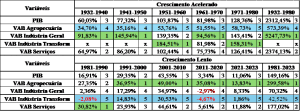

Vamos detalhar, na próxima seção, a história dessa “grande virada” e analisar seus distintos momentos. Antes, porém, cabe resgatar a expressão empírica dessa transformação radical através dos dados de crescimento da economia brasileira e dos seus distintos setores (agropecuária, indústria em geral, indústria de transformação e serviços) nas duas grandes “estrujunturas” brasileiras: a de Crescimento Acelerado (1932-1980) e a de Crescimento Lento (1981-2023). Este resgate encontra-se no Quadro 1, abaixo, onde reapresentamos – de uma perspectiva algo distinta – o Quadro 1 do artigo anterior.

Quadro 1

Taxas de Variação do PIB e dos VABs Setoriais do Brasil por década entre 1932 e 2023

Fonte: Produzido pelo autor com base em IPEADATA, A Ordem do Progresso & Paulo Morceiro

Baixe os quadros aqui.

Hachuramos com fundo azul o segmento de MENOR crescimento em cada década, e com fundo verde o segmento de MAIOR crescimento. E o fizemos para os dois períodos, seja no período de Crescimento Acelerado, seja no de Crescimento Lento. O que vemos é a alteração de papéis entre a Agropecuária e a Indústria. No primeiro período, a Agropecuária é o segmento de MENOR crescimento e a Indústria é o de MAIOR crescimento. No período contemporâneo, os papéis se invertem: é a Agropecuária que puxa a economia, enquanto a Indústria de Transformação é o segmento de menor crescimento.

Há uma aparente prioridade da Indústria Geral (sobre a de Transformação) nos “anos dourados”. Mas ela é ilusória. Ocorre que não temos dados confiáveis para o crescimento do segmento de Transformação (no interior da Indústria Geral) entre 1932 e 1950. Os temos apenas para a partir de 1951. E nas décadas de 50, 60 e 70, apenas a década intermediária o setor de Transformação cresce discretamente abaixo da Indústria Geral. Isso não foi mais do que um desdobramento do crescimento extraordinário e da sobreacumulação do segmento de Transformação na década de 50, quando cresceu espantosos 184,51% (45,16 pontos percentuais acima da Indústria Geral). Igualmente bem, na primeira década do “Período de Crescimento Lento”, a variação do VAB da Agropecuária é discretamente inferior à variação do VAB dos Serviços (-3,47%). Mas, como veremos, os anos 80 apresentam algumas particularidades dentro dessa “Nova Estrujuntura”. E, de qualquer forma, a discreta supremacia dos Serviços nessa única década não abala a supremacia da Agropecuária no período como um todo. É o que podemos observar no Quadro 2, abaixo.

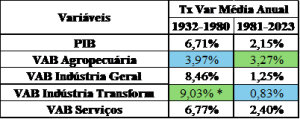

Quadro 2:

Taxas de Crescimento Médio Anual do PIB e dos VABs Setoriais do Brasil

no Período de Crescimento Acelerado e de Crescimento Lento

Fonte: Produzido pelo Autor com base no Quadro 1

Desde logo, cabe observar que o cálculo da taxa de crescimento médio anual da Indústria de Transformação dos “anos dourados” NÃO tem por base os 49 anos entre 1932-1980, mas, tão somente aos 30 anos entre 1951-1980, para o qual temos dados confiáveis. Não obstante, acreditamos ser legítimo tomar esta taxa de variação por referência, pois todos os indícios apontam para a conclusão de que, entre 1932 e 1950, a Indústria de Transformação cresceu a taxas superiores às demais Indústrias (Extrativa Mineral, Construção Civil e Serviços Industriais de Utilidade Pública).

O que realmente importa chamar a atenção é para

a) A queda acentuada da taxa média de crescimento na fase 1981-2023, que corresponde a menos de 1/3 da taxa média do período 1932-1980;

b) a inversão de papéis da Indústria em Geral (e de Transformação em particular) nos dois períodos. Enquanto, no período áureo do nosso crescimento, era a indústria que nos propelia e a agropecuária apresentava um crescimento inferior ao PIB, no período aberto a partir de 1980, a performance da Agropecuária é significativamente superior à performance da economia como um todo e é quatro vezes maior do que o da Indústria de Transformação; e

c) que apesar da boa performance contemporânea da Agropecuária, seu crescimento médio anual é inferior àquele apresentado nos “anos dourados”, quando este segmento apresentava a pior performance setorial.

Posto isto, a questão: como se pode negar a existência de um corte ESTRUTURAL na entrada dos anos 80? Como se pode querer analisar (e explicar) a insatisfatória dinâmica econômica das últimas décadas a partir de um recorte estritamente conjuntural voltado à crítica das políticas econômicas adotadas no período pelos distintos governos? Não se trata de pretender que estas políticas econômicas não tenham tido importância e não cumpram algum papel na explicação da má performance dos últimos 43 anos. Nem se trata de pretender que os elementos CONJUNTURAIS sejam irrelevantes. É evidente que houve equívocos, acertos e inflexões ao longo das diversas gestões econômicas deste vasto período entre Delfim e Haddad. Assim como sofremos o impacto de alterações na dinâmica econômica internacional, desde a emergência do Reaganomics até o atual embate entre China e EUA e a retomada do protecionismo por este último país; passando pelo boom das commodities, pela crise de 2008/9, pela crise da Covid, etc.

Em suma: não se trata de NEGAR a relevância das determinações CONJUNTURAIS. Mas só é possível fazer uma análise adequada do papel dessas determinações se compreendermos os elementos ESTRUTURAIS da INVERSÃO de dinâmica que se dá a partir da década de 80. Vale dizer, se adotarmos uma perspectiva ESTRUJUNTURAL. Sigamos em nossa pesquisa, pois.

Os anos 80 e a largada da Estrujuntura Perversa

Dissemos acima que a grande diferença entre a primeira e a segunda “estrujuntura” encontra-se na restrição externa (carência de divisas) que marca nossos “anos dourados” e a abundância de divisas dos anos de baixo desempenho. Essa determinação é tão fundamental quanto, parece-nos, radicalmente incompreendida por 9 entre 10 críticos da gestão econômica das últimas décadas que afirmam “ser um absurdo o Brasil crescer tão pouco a despeito de não termos mais restrição externa”. A verdade é que O BRASIL CRESCE POUCO EXATAMENTE PORQUE NÃO TEM MAIS RESTRIÇÃO EXTERNA.

Não obstante, imploramos pela tolerância do leitor para contradições que, pretendemos, não são nossas, mas da realidade. Pois é preciso que admitir que o que marca a “Largada para a Estrujuntura Perversa” é, justamente, a agudização da restrição externa vivida pelo país na virada dos anos 70 para os 80 com a crise da dívida.

A questão é que – como vimos na segunda parte desse trabalho –, para além da “liberdade para importar”, o outro componente do baixo crescimento das últimas quatro décadas é a fragmentação do Estado e a perda de sua capacidade de promoção do desenvolvimento. E o papel dos anos 80 (e dos anos 90) será exatamente o de realizar essa primeira determinação dos nossos anos “devagar quase parando”. Explico-me.

A dívida externa brasileira apresentou um grande crescimento ao longo do Governo Geisel (segunda metade dos anos 70). Por quê? Porque o governo resolveu implantar um ousado programa de desenvolvimento voltado à plena internalização das principais cadeias produtivas industriais (com ênfase nos setores de máquinas, equipamentos, insumos e bens intermediários) justamente quando a economia mundial sofria o baque da primeira crise do petróleo (1973/4) e passou a apresentar taxas de inflação mais altas e taxas de crescimento mais baixas. Ora, como se sabe, contraditoriamente, a SUBSTITUIÇÃO de importações via internalização de novos setores industriais implica, num primeiro momento, a AMPLIAÇÃO das importações (de máquinas e equipamentos necessários à instalação das novas plantas). De outro lado, a perda de dinamismo da economia mundial deprimiu a taxa de crescimento das exportações brasileiras. Abrindo um déficit comercial expressivo.

A solução encontrada foi aproveitar um efeito secundário da crise do petróleo e da queda da taxa de crescimento das economias centrais: a extraordinária ampliação da liquidez internacional e da disposição do sistema financeiro privado em conceder crédito de longo prazo a agentes do “Sul Global”. E, aqui, um ponto essencial: os agentes PRIVADOS que foram induzidos a tomar créditos no exterior NÃO precisavam – necessariamente – de dólares ou libras. Eles precisavam apenas de crédito com prazos maiores e juros mais baixos do que os oferecidos pelo mercado financeiro doméstico. Quem precisava de divisas fortes era o governo, que, via Banco Central, havia autorizado a realização de importações (por outras firmas!) sem a devida cobertura em reservas.

Os economistas que se especializam em “prever o passado” fazem verdadeiras catilinárias contra a extroversão financeira promovida por Ernesto Geisel e Reis Velloso. Mas, na verdade, ninguém poderia prever o choque de juros que viria com o ingresso de Paul Volcker na Presidência do Banco Central norte-americano (FED) e o seu impacto sobre a economia brasileira. As taxas de juros dos financiamentos externos eram flexíveis, vale dizer, correspondiam à taxa de juros básica norte-americana (a “Selic” deles, chamada de prime rate) mais um spread associado ao grau de risco do país. E, na verdade, ninguém poderia prever no início da gestão Geisel que, pressionado por uma inflação de dois dígitos (11,25% em 1979), Jimmy Carter iria indicar o conservador Paul Volcker para presidir o FED. Nem que ele iniciaria um choque de juros já em 1979, colocando-os no patamar de 20% a.a. no ano seguinte.

Diversos foram os desdobramentos do choque de juros de Volker para o Brasil e para o mundo. No que nos interessa nesse artigo, vale frisar: 1) o crescimento extraordinário dos serviços da dívida externa (seja pública, seja privada) que precisavam ser pagos anualmente; 2) a crise de liquidez internacional oriunda da canalização de todo o excedente financeiro para o financiamento dos EUA; 3) a crescente dificuldade de rolar (refinanciar) a dívida já contratada e a elevação gradual (mas persistente) do spread de risco para o Brasil.

Na medida que o sistema financeiro internacional “fechou a torneira” para o Brasil, só havia uma alternativa para enfrentar os déficits comerciais: ampliar as exportações e deprimir as importações. Para tanto, o governo promove uma maxidesvalorização da moeda nacional (o cruzeiro) de 30% em dezembro de 1979. Assim, o câmbio com o dólar passou de Cr$ 32,04 para Cr$ 42,53. O que isso significa? Que qualquer empresa que devesse 100 milhões de dólares em 1979, tinha uma dívida de Cr$ 3,2 bilhões em novembro deste ano. Mas esta dívida passava a ser – como por passe de “bruxaria” – de Cr$ 4,25 bilhões no mês seguinte. Em suma: NÃO BASTASSEM OS JUROS MAIS ALTOS E A DIFICULDADE EM REFINANCIAR OS EMPRÉSTIMOS, A MAXIDESVALORIZAÇÃO EXPONENCIOU O VALOR DA DÍVIDA PRIVADA EM MOEDA NACIONAL.

Se o governo não fizesse nada, muito provavelmente haveria uma explosão de falências. Qual foi sua atitude? Refinanciar (com cruzeiros) as empresas privadas endividadas no exterior, assumindo para si suas dívidas com a banca internacional. Essa “publicização” da custosa (e, à época, impagável) dívida externa está na base da emergência de uma elevada dívida interna que comprometeu, por anos a capacidade de investimento do setor público. AQUI SE ENCONTRA O PRIMEIRO PASSO DA LONGA CAMINHADA DE PERDA DE CAPACIDADE DO ESTADO (OU, ANTES, DO EXECUTIVO) NACIONAL DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO.

O segundo passo contará com a contribuição da sociedade em luta contra a ditadura. Em resposta à retomada de iniciativa do movimento sindical com as grandes greves de 1979, o governo Figueiredo-Delfim altera, nesse mesmo ano, a política salarial, determinando reajustes semestrais. Simultaneamente, Delfim impõe uma “inflação corretiva” de preços elevando os preços de todos os derivados de petróleo e das tarifas de energia elétrica. As maxidesvalorizações (de 1979 e 1983) e a “inflação corretiva” levaram à aceleração da inflação. E a semestralização dos reajustes salariais a inercializou O resultado será a emergência de um novo “megaproblema” econômico nos anos 80: a inflação crônica, sempre às portas da hiperinflação. Assim, as tentativas de honrar com os pagamentos da dívida externa e de controlar a inflação passaram a dar o norte de todas as políticas econômicas governamentais (até a emergência do Plano Real); colocando em segundo plano qualquer projeto de desenvolvimento por uma década e meia.

O terceiro passo será dado após a crise e moratória do México em 1982, com o fechamento (agora total) da banca privada ao refinanciamento das dívidas da periferia. O Governo Figueiredo-Delfim se vê obrigado a apelar para o FMI, que impõe medidas draconianas ao Brasil, aprofundando o abandono das políticas desenvolvimentistas.

O quarto passo será dado na emergência da Nova República. Desde 1974 (ano das eleições vencidas pelo MDB) que o apoio à ditadura vinha fazendo água, inclusive na classe média e em parcela da burguesia brasileira. A resistência estudantil ao Pacote de Abril de 1977 (voltado à preservação da maioria governamental no Congresso) reacendeu os movimentos populares. Que ganham novo impulso com as greves de 1979 e com a fundação do PT em 1980 (registro em 1982) e da CUT em 1983. Na medida em que a crise econômica se aprofundava e as políticas econômicas do “Mago da Ditadura”, não se mostravam operativas, a luta pela democratização ganha expressão crescente, levando à derrota do candidato do regime (Paulo Maluf) no Colégio Eleitoral de 1985.

O Governo Sarney será ele mesmo era um governo fragmentado – um legítimo saco de gatos – e contará com inúmeros elementos de continuísmo com relação ao Governo Figueiredo (a começar por parcela expressiva de seus ministros, como Aureliano Chaves, Antônio Carlos Magalhães, Olavo Setúbal, Marcos Maciel, João Alves Filho, dentre outros). Porém, Sarney também se verá obrigado a cumprir com o compromisso central da candidatura de Tancredo: o chamamento de uma Constituinte. Eleita em 1986 (em unidade com o Congresso), aprovará a nova Carta Magna em 1988. Ela é chamada “Constituição Cidadã” em função das inúmeras garantias sociais que introduz. Não obstante, ela também carrega uma outra marca: A NOTÁVEL AMPLIAÇÃO DOS CONTROLES POLÍTICOS, INSTITUCIONAIS E SOCIAIS SOBRE A AÇÃO DO EXECUTIVO. Elas apenas começam por um novo padrão de ingerência do Legislativo sobre o Orçamento Público e pelos novos poderes de fiscalização e julgamento da execução orçamentária por parte do Tribunal de Contas. Tão importante quanto isso são os novos poderes atribuídos ao Ministério Público como órgão de fiscalização, sanção e controle das ações do Executivo. Além da constituição de novos organismos – conselhos gestores, conferências de políticas públicas, audiências e consultas públicas, ouvidorias etc. – de controle social sobre as políticas do Governo. Mas há um movimento em particular que – como veremos – terá a maior importância para os desenvolvimentos subsequentes: A PARTIR DE 1988 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO TERÁ MAIS O CONTROLE ABSOLUTO SOBRE A ESCOLHA DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL. Seja no “Consulado Vargas” (em que a SUMOC fazia as vezes de Bacen), seja durante a Ditadura Militar, a indicação do Presidente do Banco Central era uma atribuição exclusiva do Presidente; vale dizer, ele era nomeado nos mesmos termos em que se nomeava qualquer Ministro de Estado. A partir de 1988, a nomeação do Presidente do Banco Central passou a se dar nos mesmos termos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. A INDICAÇÃO continuava cabendo ao Presidente da República. Mas o Senado poderia – ou não! – aceitá-la. Ouvida a Febraban; claro.

O quinto passo é um desdobramento dos resultados mais que surpreendentes – ASSUSTADORES! – da primeira eleição presidencial por voto popular em 29 anos. A despeito do grande número de candidatos – alguns deles, originários de partidos amplamente consolidados e com vasta expressão política, como Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Mário Covas, Paulo Maluf, dentre outros – o segundo turno será disputado por dois “azarões”: Fernando Collor de Mello (do PRN) e Luís Inácio Lula da Silva (do PT). A vitória de Collor se dará por pontos, a despeito de contar com o apoio militante de toda a mídia tradicional (a começar pela Rede Globo de Televisão e da Folha de São Paulo). Mas o embate servirá de aviso: o descontentamento popular com a hiperinflação dos anos 80 (que promoveu uma das maiores concentrações de renda do país em uma única década), corroeu a confiança nos partidos tradicionais. Seria preciso equacionar este grave problema. Ou a eleição de Lula e sua organização esquerdista (para os padrões do excludente sistema político nacional) seria inevitável no pleito subsequente.

Com vistas e enfrentar o problema inflacionário e superar a grave ameaça da eleição de Lula, Collor impõe uma política radical de combate à inflação, através de três mecanismo: 1) depressão radical da liquidez associada ao congelamento (na verdade, sequestro) das mais diversas aplicações financeiras dos agentes privados, inclusive em conta corrente nos Bancos Comerciais; 2) abertura comercial e depressão dos preços dos importados; 3) depressão dos gastos fiscais e privatização de empresas públicas. A ineficácia das políticas de Collor (mais até do que as acusações de corrupção) vão estar no centro de seu impeachment e da ascensão de Itamar Franco à Presidência da República e de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda. Às vésperas das eleições de 1994 é instituído o Plano Real, que levará a uma queda expressiva da taxa de inflação e guindará FHC à presidência da República em 1994.

Trataremos em detalhe dos fundamentos do Plano Real e de suas consequências para a desindustrialização brasileira no próximo artigo (o quarto) dessa série. O que importa, para nós, nesse momento, é explicitar o papel dos governos FHC na realização do “quinto passo” de depressão do poder e autonomia dos Governos subsequentes para o planejamento e promoção do desenvolvimento econômico nacional: O PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Tal como afirmamos no artigo anterior, o “suicidamento” de Vargas é indissociável da grande concentração de poder econômico em suas mãos. Vargas controlava TODOS os preços básicos da economia, da taxa de câmbio à taxa de juros, passando pelos tributos (inclusive as importantes alíquotas de importação), pelo salário-mínimo e – last but not least – pelo preço dos principais insumos industriais (aço e minério de ferro, derivados de petróleo, energia elétrica, telefonia, comunicações, etc.). Além disso, contava com os rendimentos gerados pelas empresas estatais mais lucrativas para a cobertura de parte dos dispêndios governamentais, o que ampliava a flexibilidade fiscal. Igualmente bem, os governos estaduais contavam com o apoio de bancos públicos (comerciais, agências de desenvolvimento, caixas econômicas) para a rolagem de suas dívidas e para a flexibilização das restrições fiscais via apropriação dos (normalmente, elevados) lucros do sistema financeiro nos anos de hiperinflação e durante a gestão monetária restritiva dos oito anos de FHC. A função estratégica dos governos do “Príncipe dos Sociólogos” será o de deprimir – ainda mais – a autonomia relativa dos Executivos, seja o Federal, sejam os Estaduais através de seu ousado (e dadivoso, para os empresários adquirentes) programa de desestatização.

Por fim, no apagar das luzes de seu segundo governo, foi instituída a lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que ampliava o poder de controle e fiscalização dos Tribunais de Contas e restringe a capacidade de gasto e endividamento dos Executivos Federal, Estaduais e Municipais em todos os anos de seus mandatos, com ênfase no ano derradeiro. E está “feito o carreto”. Na concepção da intelligentsia Uspiana e da Casa da Garças da PUC do Rio de Janeiro (mentores intelectuais do Plano Real, do Programa de Desestatização e da LRF), o poder Executivo encontrava-se “DEVIDAMENTE MANIETADO”. Era possível, agora, entregar o (NÃO) poder ao metalúrgico sem-dedo (incapaz de conjugar adequadamente verbo e nome) e aos seus aliados do MST sem risco de “baderna”. O Executivo já se encontrava devidamente emasculado e não haveria espaço para loucuras excessivas. Em quatro anos, ficaria evidente para a sociedade a incapacidade de governar da “turma semialfabetizada”. Afinal, além da carência de experiência na gestão pública, a própria estrutura do Estado havia sido deprimida e foram instituído tantos instrumentos de controle, fiscalização e monitoramento que o fracasso do primeiro (e, esperava-se, do ÚNICO) mandato do PT era líquido e certo.

Só que não. O PT reelegeu-se quatro vezes. E só foi retirado do poder através do Golpe do Impeachment de 2016, da prisão de Lula em 2018 (proibido, assim, de concorrer às eleições) e da fakeada de Bolsonaro no mesmo ano. Mas, em 2022 retornou vitorioso. Isto tem nome: competência. EXTRAORDINÁRIA COMPETÊNCIA! Mas uma competência que se realiza (e se manifesta) dentro de um arcabouço extremamente apertado, construído para que se possa fazer o mínimo.

Mesmo assim, há quem pretenda – NO CAMPO DA ESQUERDA! – que tudo está errado. E que os erros estão assentados, acima de tudo, em incompetência e falta de vontade política. Pois é, e então?

Leia A problemática estrujuntura brasileira (parte I)

*Cr arlos Águedo Paiva é Economista, Doutor em Economia e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.

Ilustração de capa: Cr arlos Águedo Paiva

Os artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da RED. Se você concorda ou tem um ponto de vista diferente, mande seu texto para redacaoportalred@gmail.com. Ele poderá ser publicado se atender aos critérios de defesa da democracia.