Opinião

A Industrialização Latino-Americana na perspectiva Cepalina: a centralidade do Princípio da Demanda Efetiva e das Relações Externas

A Industrialização Latino-Americana na perspectiva Cepalina: a centralidade do Princípio da Demanda Efetiva e das Relações Externas

De CARLOS ÁGUEDO PAIVA* e ALLAN LEMOS ROCHA**

- Introdução: a triste e comovente história de nossa saga sobre desindustrialização

Este é o terceiro texto de uma série sobre a desindustrialização brasileira, que está em curso há várias décadas e que reputamos ser o mais grave desafio ao desenvolvimento e à soberania nacional. Nosso objetivo não é meramente teórico: pretendemos fazer a crítica de uma leitura sobre esse processo que reputamos simplista, na medida em que subestima as sólidas determinações externas e internas do processo de desindustrialização em curso e pretendem que, em última instância, esse processo poderia ser revertido com a adoção de políticas fiscais, industriais e de apoio à inovação (mormente à inovação científico-tecnológica) adequadas. Por oposição à essa leitura (que, no limite, pretende que tudo seja uma questão de “vontade política”), entendemos que as determinações da desindustrialização se encontram: 1) na nova divisão internacional do trabalho assentada na globalização e na hegemonia industrial e comercial da China a partir dos anos 90; 2) na acelerada e profunda financeirização da economia brasileira; e 3) no padrão de controle da crônica e persistente inflação brasileira a partir do Plano Real. Os argumentos mais gerais em defesa desse ponto de vista, encontram-se no primeiro texto da série, publicado na RED em meados de janeiro de 2024. Nele, buscamos apresentar a visão geral que nos orienta, incluindo aquele que é o ponto central: malgrado os primeiros sinais de desindustrialização terem emergido na segunda metade da década de 80, o Plano Real impõe uma inflexão na própria estrutura e dinâmica desse processo. Desde então, o controle da crônica propensão do Brasil à inflação vem se dando através da recorrente valorização da moeda nacional, e, por extensão, da exposição competitiva dos setores tradables (agropecuária, extrativa mineral e indústria de transformação), que arcam com todos os custos de depressão da taxa média de inflação do país, a despeito de ela ter sua origem e apresentar índices muito mais elevados nos setores não–tradables (serviços em geral, aluguéis, construção civil etc.). Como as commodities agrícolas e minerais têm seus preços definidos no mercado internacional (os quais vêm sendo alavancados pelas elevadas taxas de crescimento da economia chinesa), quem efetivamente “paga o pato” é a (histórica e estruturalmente frágil) Indústria de Transformação Brasileira. Finalizamos o primeiro texto conclamando a uma reflexão coletiva sobre formas alternativas de combate à inflação e apontamos para a direção e o sentido que, do nosso ponto de vista, essa estratégia deveria assumir.

Para nossa alegria, o primeiro texto da série alcançou uma repercussão maior do que aquela que nós mesmos esperávamos. Criando uma grande expectativa sobre o que viria na sequência. O segundo trabalho deveria ser o capítulo de abertura do tratamento sistemático das ideias apontadas no texto inaugural. A ideia sempre foi (e ainda é) transformar cada um dos textos sobre o tema da desindustrialização que estamos publicando na RED (e que continuaremos fazendo em intervalos quinzenais ao longo do primeiro semestre de 2024) em capítulos de um livro a ser lançado ainda esse ano. Mas se a repercussão do artigo “zérimo” (a visão geral) nos surpreendeu (e muito) positivamente, o oposto se deu com o artigo que deveria inaugurar o debate sistemático: para usar os termos de Chico, ele foi recebido com um silêncio absolutamente atordoante.

Inicialmente pensamos que o silêncio refletisse um problema que nós mesmos anunciamos ao final da Introdução do segundo trabalho: nossa própria interpretação da leitura cepalina (mormente, de Celso Furtado e Conceição Tavares) e da leitura campineira (Tavares, Cardoso de Mello, Silva, Cano, Belluzo, dentre outros) do processo de industrialização nacional comporta alguma originalidade e vai de encontro a leituras consagradas. Não obstante, estamos absolutamente seguros da correção de nossa própria interpretação. E entendemos que ela pode ser demonstrada de forma rigorosa e buscamos fazer essa demonstração no segundo trabalho. O que significa dizer que também tentamos demonstrar o equívoco das interpretações alternativas (e ainda dominantes) de forma rigorosa. Já prevíamos que nossa abordagem alimentaria algum desconforto nos autores que (sem serem citados nominalmente) eram alvo de nossas críticas.

Ainda acreditamos que esse componente é parte do “atordoante silêncio” com que foi recepcionado nosso segundo texto (o primeiro da “saga sistemática”). Porém, logo percebemos que o problema era maior do que esse. Um querido amigo, sempre atento aos nossos trabalhos e publicações, excelente economista, que trabalhou na Cepal no início dos anos 70 com figuras como Conceição Tavares e José Serra (na preparação, dentre outros trabalhos, do antológico Para Além da Estagnação) nos escreveu dizendo que havia “se perdido” dentre tantos argumentos. Foi quando caiu a ficha: se um especialista no tema considerou alguns argumentos obscuros, o texto não cumpriu suas funções. Nossa intenção sempre foi a de “furar a bolha” da comunidade de especialistas no assunto – os autoproclamados economistas desenvolvimentistas – e dialogar com o conjunto dos potenciais interessados nos desafios postos ao desenvolvimento nacional. Era preciso recomeçar. Este é o objetivo do atual trabalho: reapresentar os argumentos presentes em A triste e comovente história da industrialização brasileira e sua política fiscal desalmada (Parte 1) de uma tal forma a não deixar espaço para qualquer dúvida¹. Essa tarefa envolve introduzir didaticamente algumas das principais categorias da análise econômica. A começar pelo Princípio da Demanda Efetiva.

- O que é o Princípio da Demanda Efetiva?

O Princípio da Demanda Efetiva (PDE) é muito simples. Ele afirma tão somente que a produção é determinada pela demanda. Só se produz o que é demandado.

Ao PDE se opõe a leitura tradicional (e ainda dominante, pois está no cerne da leitura ortodoxa) de que a produção efetiva é determinada pela capacidade produtiva: produz-se tudo o que se pode produzir. Dessa perspectiva, a demanda é gerada pela produção: o próprio ato de produzir gera os salários que vão alimentar uma parcela importante da demanda. E os empresários estão sempre dispostos a investir; garantindo a outra parcela da demanda total. É bem verdade que (ao contrário dos salários), os lucros são incertos, estão sujeitos a risco². Mas sempre ocorrerá um lucro médio. Alguns empresários receberão lucros extraordinários, outros receberão o lucro normal, e outros receberão lucros muito baixos (ou, na pior das hipóteses, incorrerão em prejuízos). E é justamente estas diferenças nas taxas de rentabilidade que orientam os investimentos. Os setores que geram mais lucros, receberão aportes maiores de recursos. E os setores deficitários serão abandonados. O resultado será o equilíbrio pleno, com todos auferindo a mesma taxa de lucro. Essa é a leitura de Jean-Baptiste Say, de David Ricardo e da Escola Neoclássica.

Para os defensores do PDE – desde Malthus até os pós-keynesianos, passando por Marx, Rosa, Keynes e Kalecki -, as determinações da demanda são muito outras. Malthus já alertava para o fato de a demanda de consumo dos empresários capitalistas ser estável, ela não cresce com o crescimento da capacidade produtiva. Na medida em que esta última era ampliada, o sistema tenderia a apresentar crises de “subconsumo”. Marx apontou para a dimensão problemática de duas outras variáveis de demanda: o consumo dos trabalhadores (CT) e o investimento (I). CT é função da massa de salários; a qual é função da taxa de salário e do número de empregados. No sistema capitalista a concorrência se realiza através de inovações voltadas à ampliação da produtividade e da poupança de mão de obra. A oferta excedente de mão de obra leva à depressão da taxa de salário. Ambos os movimentos levam à queda da massa de salários e, por extensão, à queda do consumo dos trabalhadores. Com relação ao investimento, Marx esclareceu que havia uma confusão em Ricardo: há, de fato, uma compulsão à acumulação por parte dos capitalistas. Mas o investimento produtivo – vale dizer: a demanda, produção e aquisição final de novos bens de produção – é apenas uma das inúmeras formas que a acumulação pode assumir. Na verdade, a forma preferencial da acumulação capitalista é a acumulação financeira³. Especialmente quando ela conta com a proteção e a garantia do Estado. E a acumulação financeira não gera qualquer demanda sobre o setor produtivo.

Rosa viu nas “exportações” a saída para o problema do excesso de capacidade produtiva frente à demanda efetiva. E dividiu as exportações em duas categorias: 1) as externas, voltadas ao mercado em outros países; e 2) as internas, voltadas a segmentos não especificamente capitalistas da sociedade, com ênfase nas demandas público-estatais. Kalecki, por sua vez, trouxe à luz o problema da “dualidade” do investimento: de um lado, ele é demanda, e estimula a produção; de outro, ele leva à ampliação da capacidade instalada, deprimindo os investimentos futuros e a produção futura.

Os argumentos dos defensores do PDE nos atraem pelo seu realismo e por trazerem à luz elementos complexos e contraditórios do sistema mercantil capitalista. De outro lado, a perspectiva ortodoxa atrai por seu apego ao princípio cartesiano de que “só pode ser real aquilo que é racional”. E, sem dúvida, o PDE não apenas se desdobra em contradições: ele parece se embasar numa pretensão incompatível com a razão. Como é possível que a produção seja determinada pela demanda se a produção a antecede? Como é possível que algo posterior seja a causa de algo anterior?

Felizmente, a solução desse aparente paradoxo não envolve qualquer crítica à teoria da causalidade de Hume. O problema encontra-se apenas na dificuldade de entender que a maior parte das variáveis econômicas são de “fluxo” (por oposição a estoque) e de “valor” (por oposição a quantidades físicas). Desvendemos o paradoxo.

Em primeiro lugar é preciso entender que nos Serviços – o setor econômico de maior expressão (responsável por algo como 70% do Valor Agregado da Economia moderna) – não existe “oferta prévia à demanda”. Não se pode vender um bem qualquer no comércio antes que alguém manifeste o desejo de comprar. Um médico não pode fazer uma operação cardíaca nem um dentista pode obturar uma cárie antes que os pacientes precisem e demandem essas operações. Um advogado não pode produzir defesas para clientes em potencial: cada caso é um caso. Um gerente de banco não pode oferecer um crédito antes de que um cliente o demande. Essa é a regra geral nos Serviços.

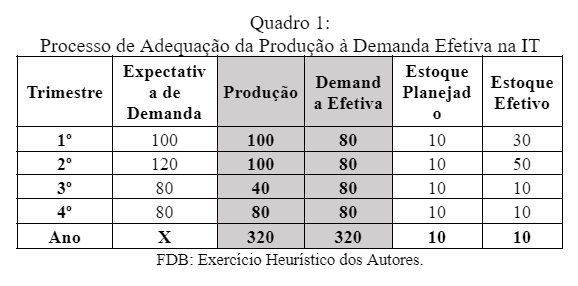

Na Indústria a questão é um pouco mais complicada. Mas não chega a ser um paradoxo. Tomemos o caso da Indústria de Transformação (IT). Imaginemos que, no início do ano, ocorra uma reunião da direção de produção de uma firma onde são feitas projeções de demanda e, a partir das mesmas, definam-se as quantidades que serão produzidas no primeiro trimestre do ano. O Quadro 1, abaixo, sistematiza o processo de decisão de produção e sua paulatina adequação à demanda efetiva.

No início do ano, a direção de produção estimou que a demanda futura seria de 100 (tanto faz para o nosso argumento que se trate de 100 unidades, 100 milhões de unidades, 100 mil reais ou 100 milhões de dólares. O que importa é acompanhar o processo de ajuste). Mas a demanda efetiva foi de 80. Nessa firma, os estoques desejados (mantidos com vistas a atender demandas extraordinárias e imprevistas) são de 10. Mas eles passaram para 30, pois a produção foi maior do que a demanda efetiva em 20. No início do segundo trimestre, a diretoria avaliou as determinações da previsão equivocada e concluiu que haviam subestimado o efeito das férias de verão e do grande número de feriados. E conclui que a demanda não realizada no primeiro trimestre (que levou à acumulação indesejada de “20” em estoques) viria a se manifestar no segundo trimestre, quando a firma se depararia com uma demanda total de 120. Manteve, assim, a produção de 100, esperando desovar os estoques excedentes. Mas a demanda efetiva mais uma vez foi de apenas 80, levando a uma acumulação de 50 em estoques (os 10 desejados ter em estoque mais os 40 excedentes). No início do terceiro trimestre a diretoria concluiu que a demanda trimestral havia se “normalizado” em 80 e previu este valor para o período. Concedeu férias coletivas, e produziu apenas 40. A demanda efetiva foi de 80, e a firma alcançou desovar 40 em estoques indesejados. No trimestre final, produziu 80 e vendeu 80. Vale dizer: ao longo do ano, a produção ficou igual à demanda. Mas não porque a produção “empurrou” a demanda. Mas porque a produção se adaptou à demanda efetiva ao longo do tempo. É isso que significa dizer que a produção é uma variável de fluxo; e não de estoque. O PIB de um dia é aproximadamente igual a 1/30 do PIB do mês. E o PIB do mês é aproximadamente 1/12 do PIB de um ano. O tempo de referência padrão é um ano. E a produção – ao longo do ano – acaba por corresponde e se adequar à demanda.

A dinâmica da Indústria Extrativa Mineral (IEM) é muito similar à da IT. Os Serviços Industriais de Utilidade Pública aproximam-se mais da dinâmica dos Serviços: se a demanda por Energia Elétrica cai, as geradoras (a carvão, a petróleo, hídricas etc.) deprimem a produção rapidamente, em uma sintonia que é virtualmente perfeita, pois não há possibilidade de formação de estoques.

No caso da Agropecuária e da Indústria da Construção Civil (ICC) o processo é um pouco mais complexo. Em ambos os casos, uma vez tomada a decisão de produzir é muito difícil deprimira a quantidade ofertada. Mesmo que fique evidente após a tomada de decisão que a demanda originalmente prevista fora superestimada. Os dispêndios iniciais – com o plantio, aquisição do plantel, aquisição e preparação de terreno e com o início das obras – são os mais elevados e qualquer decisão de paralisar o processo de produção envolve perder todo o investimento inicial, sem que seja possível obter qualquer faturamento e repor pelo menos parte do capital empatado. Mas isso não nega o PDE, apenas o qualifica.

Dissemos acima que o PDE só pode ser entendido quando se entende que: 1) a produção é uma variável de fluxo; 2) o produto não é avaliado em quantidade, mas em valor. Se a produção agrícola ou pecuária excede a demanda ela é vendida por um valor inferior ao projetado. Dizemos então que a produção projetada foi maior do que a produção efetiva. Pois é a demanda que determina o valor do produto. E, com certeza, na próxima safra agrícola, as expectativas de demanda (e preços) serão refeitas e a quantidade também será ajustada.

De outro lado, tanto para a Agropecuária, quanto para a ICC, existe a alternativa de acumulação de estoques por parte dos produtores. Há custos nessa estratégia e é preciso avaliar se é mais rentável estocar ou vender ao preço corrente. De qualquer forma, esta alternativa está presente em distintos graus para ambos os setores (excetuados os hortifrutigrangeiros para venda in natura ao consumidor final). Se os produtores optam por estocar (ao invés de vender a preço baixo), a Contabilidade Social (regrada pelos órgãos de Economia da ONU: FMI e Banco Mundial) afirma que “os próprios produtores demandaram os bens ofertados e investiram em estoques”. E a igualdade entre “Oferta e Demanda” fica garantida. Soa como “malandragem econômica e contabilidade criativa”? Sim, soa. Sem dúvida. Mas é uma malandragem abençoada (e imposta) pela ONU. E, mais uma vez, vale a lembrança: ainda que estes estoques sejam onerosos e não possam ser desovados no mesmo ano, eles acabarão sendo desovados. Como? Através da depressão da produção e da oferta, de tal forma que ela fique abaixo da demanda corrente. Exatamente como a diretoria de produção da IT determinou no início do terceiro trimestre (veja a terceira linha do Quadro 1). A única diferença, é que esse ajuste só pode se impor para além do ano fiscal. Fora isso, é tudo igual: é a demanda que determina a quantidade ofertada.

- As distintas demandas e sua hierarquia

Existem fundamentalmente dois tipos de demanda: a demanda reflexa e a demanda autônoma. No primeiro grupo, encontra-se a demanda de bens de consumo por parte dos trabalhadores. Eles só podem exercer a demanda se auferirem salário ou rendimentos equivalentes (caso trabalhem como autônomos); e só irão auferi-lo se estiverem empregados (vale dizer, se houver produção) ou se houver demanda sobre os seus serviços por parte de outros agentes (no caso dos autônomos). Isto significa dizer que, no caso dos trabalhadores, o PDE “vale pela metade” pois sua demanda de consumo é função da produção. Neste grupo também se encontram os chamados “rendimentos intermediários”, que são auferidos por trabalhadores autônomos e microempresários (pequenos comerciantes, agricultores familiares etc.). Nos modelos econômicos simplificados, estes dois tipos de rendimentos são apresentados em conjunto e tratados como “rendimentos do trabalho” ou, de forma mais geral, como “salários”.

O segundo padrão de demanda, a demanda autônoma, é a realizada pelos empresários capitalistas, pelo Estado e pelo exterior. Mais exatamente, elas correspondem ao Consumo Capitalista (CK), ao Investimento privado e público (I), aos dispêndios de consumo do Estado (CG: consumo do governo) e às exportações (X). As demandas capitalistas são autônomas na medida em que são independentes da renda prévia: o capitalista conta com patrimônio e, portanto, tem condições de oferecer garantias e acessar o sistema de crédito. Os Estados também podem ser financiados pelo mercado e contam com duas outras fontes de recursos para seus dispêndios: a tributação (que é compulsória) e as emissões de moeda. Por fim, as demandas oriundas do exterior são autônomas no sentido de que não dependem nem da produção e do emprego interno (como o consumo dos trabalhadores), nem de decisões tomadas internamente pelos empresários capitalistas nacionais ou pelo Estado nacional: elas são fruto da dinâmica econômica externa.

Sempre e necessariamente, a demanda primária, aquela que é responsável por mobilizar a produção, é a demanda autônoma. Assim, se a renda cresce de um ano para o outro vale se perguntar qual foi a principal determinação desse crescimento; vale dizer, se o estímulo foi externo (exportações), governamental (CG e I público) ou dos agentes capitalistas (investimento e consumo de luxo). Porém, na medida em que uma dessas quatro variáveis mobiliza o processo produtivo, emerge, também, a demanda reflexa: o consumo dos trabalhadores. Essa demanda reflexa é responsável por ampliar ou, como usualmente, por “multiplicar a produção e a renda”. A multiplicação será tanto maior quanto mais elevados forem os salários e sua participação relativa na renda total e quanto mais intensivo em trabalho for o sistema.

A questão do papel da produtividade do trabalho na determinação da demanda e do produto é um ponto particularmente importante. Como Marx tantas vezes salientou, o sistema capitalista se caracteriza pelo progresso técnico persistente que se espelha na elevação da produtividade. Mas esse movimento de poupança persistente de trabalho vivo é uma faca de dois gumes: assim como ele promove os investimentos (pois a inovação em uma firma tem que ser replicada pelas demais: aquelas que não conseguem fazê-lo vão operar com custos maiores e podem vir a falir), ele também impacta negativamente sobre o consumo dos trabalhadores, deprimindo a demanda agregada do sistema. Nos termos contemporâneos dizemos que o progresso técnico tem o poder de deprimir o multiplicador dos gastos autônomos. A depender de seu impacto sobre o emprego global e da participação dos salários na renda, ele pode levar até mesmo à queda (e não à elevação) do produto e da renda global. Essa é uma das tantas contradições do sistema capitalista. A importância deste aspecto não pode ser subestimada. Ao contrário de um certo senso comum amplamente difundido, a inovação e o aumento da produtividade não são condições suficientes de crescimento e desenvolvimento econômico.

Por fim, é preciso entender que nem toda a demanda estimula a produção interna. Por quê? Porque a oferta total é igual ao produto interno mais as importações. Se o bem é importado, o aumento da demanda pelo mesmo tem impactos mínimos sobre o produto interno. Dizemos mínimo porque a importação é um processo complexo que envolve financiamento, transporte, comercialização etc. Assim, mesmo que o bem seja produzido no exterior, sua aquisição e instalação mobilizará algum sistema produtivo interno. Mas tal fato não retira a veracidade da afirmação de que a maior parte do efeito positivo, de mobilização da produção e da renda será realizado no país que produziu o bem. É nele que são adquiridos os insumos e contratados os trabalhadores que, ao receberem seus salários, dão origem à multiplicação da demanda inicial. A demanda por bens importados não mobiliza a produção e a renda interna, mas no país para onde a demanda foi dirigida.

- Diferenças entre economias desenvolvidas e economias periféricas

A principal característica das economias desenvolvidas é que elas contam com o conjunto dos setores de atividades que caracterizam o sistema capitalista. Na terminologia kaleckiana diz-se que as economias capitalistas industrializadas contam com os três departamentos produtivos implantados: o departamento produtor de bens de capital (D1), o departamento produtor de bens de consumo capitalista (D2) e o departamento produtor de bens de consumo dos trabalhadores (D3). Isso significa que estas economias podem se reproduzir e crescer sem depender da aquisição no exterior dos equipamentos produtivos fundamentais e canaliza para o interior a demanda de bens de consumo de alto valor agregado. Evidentemente, isso não quer dizer que essas economias sejam “fechadas”, que não entrem em relação com o exterior. Muito antes pelo contrário: por serem economias diversificadas, elas produzem bens e serviços que as economias periféricas não conseguem produzir. Como Rosa Luxemburgo tantas vezes explicou, as exportações de mercadorias de alto valor agregado estão na base da preservação do dinamismo das economias centrais: as exportações vultosas, que superam o valor das importações (gerando saldos positivos nas balanças comerciais), tem a função de “driblar” o problema fundamental do sistema capitalista: capacidade produtiva crescente e mercado interno acicatado pela concentração de renda e negação do trabalho. Mas se os mercados externos também são importantes para as economias centrais, qual o significado da afirmação de que as economias desenvolvidas podem se reproduzir sem adquirir no exterior as estruturas produtivas fundamentais? Exatamente isso: elas não são dependentes de importações. Elas produzem as máquinas e equipamentos necessários para o investimento, os bens de consumo mais diversos e os insumos essenciais – de aço e cimento a microprocessadores – para a produção de bens de capital e de consumo de luxo.

Por oposição, as economias periféricas importam parcela expressiva dessas mercadorias básicas. E, para importá-las, mobilizam parcela expressiva de seus recursos produtivos em plataformas de exportação de bens consistentes com suas condições produtivas relativamente débeis e ainda não especificamente capitalistas: commodities agrícolas e minerais. E, aqui, o ponto chave: quando analisamos a dinâmica das economias capitalistas desenvolvidas, podemos colocar “entre parênteses” a relação com o exterior. Mas não podemos fazer o mesmo quando estamos analisando economias periféricas e subdesenvolvidas. Pedimos perdão àqueles que não gostam de equações. Mas chegou o momento em que não podemos fugir delas. Vamos formalizar o que dissemos até agora. Começando pela formalização do sistema de reprodução das economias desenvolvidas.

- Oferta Total (OT) = Demanda Total (DT)

- OT = Produto Interno Bruto (PIB) + Importações (M)

- DT = CT + CK + I + CG + X

- PIB + M = CT + CK + I + CG + X

- PIB = CT + CK + I + CG + (X – M)

- PIB = Renda (Y)

- Renda Disponível = Y – Tributação (T) = Yd

- Yd = CT + CK + I + (CG – T) + (X – M)

- Se CG = T e X = M podemos simplificar a equação 8 de tal forma que

- Yd = CT + CK + I4

- CT = Massa de Salários (W) = w Yd (onde w é a participação % dos salários na renda; w é maior do que 0 e menor do que 1)

- Yd – wYd = Yd (1- w) = CK + I

- Yd = (CK + I) / (1 – w)

A última das equações acima traduz a pretensão de Kalecki de que as economias desenvolvidas têm sua dinâmica reprodutiva definida essencialmente desde dentro. A renda disponível é função do consumo capitalista (CK) e dos investimentos (I) e do multiplicador da renda (1-w). Note que quanto maior for a participação dos salários na renda, maior será a multiplicação. Se w for de apenas 50%, (1- w) também será de 50%. Ora, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Nesse caso, a renda total será duas vezes o valor da soma de CK e I. Isso significa dizer que o departamento produtor de bens de consumo dos trabalhadores (D3) terá a mesma dimensão que a soma dos dois departamentos de demanda autônoma (D1 e D2). De outro lado, se a participação dos salários na renda for de 90%, (1 – 0,9) = 0,1. Dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. Isso significa que D3 será nove vezes maior que a soma de D1 e D2.

Diferentemente, as economias periféricas não contam com os departamentos 1 e 2 consolidados em seu interior. E, por isso mesmo, não podemos adotar o mesmo padrão de formalização que adotamos para pensar as economias desenvolvidas. Nos permitam uma simplificação: imaginem uma economia que não conte com nenhuma atividade do tipo D1 e D2. Esta é uma simplificação forte: é praticamente impossível que uma economia – mesmo periférica – importe tijolos e não conte com um setor de construção civil. E toda a construção civil é contabilizada como investimento, como parte do D1. Mas apelamos para a tolerância do leitor. A razão pela qual solicitamos esta complacência ficará clara logo abaixo. Se essa nossa economia não produz bens de capital (máquinas, locomotivas, aço, trilhos, navios, cimento etc.) e não produz bens de consumo de luxo (cristais, tecidos finos, pianos, luminárias etc.), como ela os adquire? Importando, claro. De outro lado, imaginemos que todos os bens de consumo de massa são produzidos internamente. Assim como todos os bens e insumos necessários à produção dos bens destinados à exportação. Como fica o sistema agora? Vamos partir da oitava equação acima:

8b) Yd = CT + CK + I + (CG – T) + X – M

9b) Se CG=T e (CK + I) = M, podemos simplificar a equação 8b de tal forma que

10b) Yd = CT + X

11b) CT = W = w Yd

12b) Yd – wYd = Yd (1 – w) = X

13b) Yd = X / (1 – w)

Para que se entenda o sistema acima basta entender o princípio da demanda efetiva: se os bens de capital e os bens de consumo capitalista são produzidos no exterior, eles geram agregação de valor, renda e multiplicação da demanda inicial (via demanda por bens de consumo dos trabalhadores assalariados) no exterior. A única demanda autônoma que incide sobre a produção nacional é a demanda externa por commodities agrícolas e minerais do país. Se essa demanda cessa – vale dizer, se X cai para zero – a renda também cai para zero. O setor de bens de consumo dos trabalhadores não é um setor autônomo: ele só existe e se reproduz enquanto o complexo exportador existir e se reproduzir.

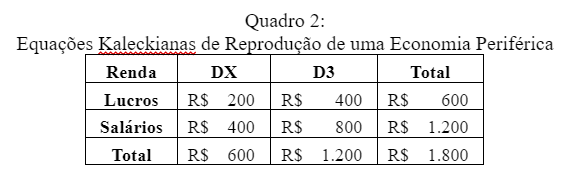

Uma outra forma de observar o mesmo fenômeno é através dos Departamentos de Kalecki. No caso de uma economia “perfeitamente periférica” (estilizada com as simplificações adotadas acima), não existe, nem Departamento 1, nem Departamento 2, internamente. Em seu lugar há um DX (Departamento produtor de bens para a exportação). Imaginemos que a distribuição da renda é tal que a massa de salários corresponde a 2/3 da renda disponível total. Imaginemos, ainda, que a demanda externa pelos produtos de exportação dessa economia seja de 600 milhões de reais.

Em função da distribuição da renda, o D3 produz um valor duas vezes maior do que o DX. Mas reza o ditado popular: tamanho não é documento. Note que o lucro do D3 (R$ 400) corresponde exatamente aos salários pagos no DX. Uma relação elementar e evidente: o lucro dos produtores de Bens de Consumo para os Trabalhadores não pode advir dos salários que eles pagam aos seus próprios funcionários. Essa relação é como trocar 6 por meia dúzia: o que vai, volta. Mas não amplia. O lucro tem que vir de fora. E vem: do DX. Se a demanda internacional pelos produtos de exportação cai abruptamente e o complexo exportador desemprega massivamente, o D3 se evapora, some, deixa de existir. Pois não há sentido em produzir bens e pagar salários se não há lucro. Tal como nos informa a equação 13b, se X é zero, a renda total também será zero.

- O que é industrialização? Historiadores X Economistas

O debate em torno do significado do termo “industrialização” e, por extensão, o debate acerca de categorias como modo de produção capitalista, economias capitalistas desenvolvidas e periféricas, é muito antigo entre economistas e historiadores do “campo heterodoxo5”. Do nosso ponto de vista, as diferenças de perspectiva são de duas ordens. Em primeiro lugar, encontra-se a dimensão metodológica. Em artigo anterior publicado na RED, Paiva procurou explicar porque a Economia é, necessariamente, uma ciência estruturalista. Seu objeto – desde os Fisiocratas – é entender como um sistema aparentemente anárquico alcança se reproduzir de forma estruturada, mesmo que esta reprodução envolva crises, instabilidades, ciclos e expansão. O instrumento de análise são os modelos, a análise das relações intersetoriais e a hierarquização dessas relações. O que parece disperso e caótico revela-se, assim, estruturado. De uma forma peculiar e contraditória. Mas, de qualquer forma, estruturado.

A perspectiva metodológica do historiador heterodoxo é muito outra. Tal como o economista crítico, o historiador também busca o inaparente. Mas seu “adversário” não é a complexidade e o caráter aparentemente caótico do sistema mercantil. Seu adversário é o próprio discurso historiográfico oficial, o sistema narrativo que busca privilegiar algumas dimensões do processo histórico, ocultando outras tantas dimensões que são, por assim dizer, “inconvenientes” aos estratos sociais dominantes. Nesse sentido, o historiador crítico foca naquelas dimensões dos processos históricos que foram “apagados” na “memória oficial”: os processos de trabalho, as resistências dos segmentos subordinados, a violência exercida sobre os “de baixo”, a construção de narrativas viesadas, a inculcação ideológica. Numa frase: o economista constrói (modelos) enquanto o historiador crítico desconstrói (narrativas). As contribuições das duas ciências sociais irmãs (na rica concepção de Marx) são importantíssimas. Mas não há por que nos surpreendermos com o fato de que cheguemos a conclusões distintas.

A segunda determinação da diferença é da ordem do objeto. O objeto do fundamental do historiador são os processos de transformação das relações sociais em geral. E um elemento crucial do tratamento desse objeto é identificar e trazer à luz continuidades e descontinuidades inaparentes. Quando tomamos por objeto – por exemplo – a transição do feudalismo para o capitalismo, é inevitável descobrir que os primeiros índices de mercantilização e de busca do lucro já se estão presentes no “auge do feudalismo”. E que, de fato, a transição para o capitalismo é muito lenta e marcada por um complexo sistema de continuidades e descontinuidades. O que é claro para o historiador crítico é que nenhum processo de transição pode ser confundido com eventos específicos. O capitalismo não nasce como Palas Atena da Cabeça de Zeus a partir da invenção da máquina a vapor de Watt ou a partir da revolta dos puritanos ingleses contra a legislação religiosa ou com a instalação da guilhotina em Paris na Revolução Francesa. Por mais marcantes que sejam estes eventos, eles mesmos carregam uma história anterior. Sua eclosão vinha sendo preparada há muito tempo; há várias décadas; senão há séculos.

Diferentemente, o objeto do economista é a estrutura econômica atual e suas perspectivas futuras. Nosso olhar não é para trás, mas para frente. O que, aliás, alimenta um arsenal de piadas sobre os nossos recorrentes erros ao exercitar a “futurologia”. São ossos do ofício. Gostemos ou não, essa é a nossa função: olhar o que há e prospectar. É bem verdade que também olhamos para trás. Mas quando o fazemos, é porque estamos tentando entender como e porque chegamos aonde estamos. O livro maior de Furtado – Formação Econômica do Brasil – é um exemplo primoroso. Desde os primeiros capítulos, sobre a economia açucareira colonial, Furtado está se perguntando como foi possível que um empreendimento tão lucrativo não tivesse gerado um processo de acumulação ainda mais acelerado. E conclui que parcela expressiva do excedente era enviado para a metrópole. Ao se perguntar pelas raízes do nosso atraso, tenta demonstrar que, após a crise da mineração, a taxa de crescimento do produto foi baixa. Inclusive após a Independência. É só na segunda metade do século XIX, com a consolidação do café do Vale do Paraíba e a abertura de novas frentes em São Paulo, que a economia volta a crescer de forma significativa. Mas o faz dentro dos padrões de divisão do trabalho impostas pelas economias já industrializadas: nos tornamos exportadores de matérias primas, produtores de bens de consumo de massa para o mercado interno e importadores de equipamentos e bens de consumo de luxo.

Já temos elementos para entender nossas diferenças. Vamos, então, ao anunciado debate. No segundo capítulo de seu mui justamente afamado O Nascimento das Fábricas, Edgar de Decca defende a tese de que a emergência de processos industriais em solo brasileiro é precoce, e não tardio. Ele seria coetâneo aos primeiros anos da colonização a partir da instalação de engenhos de açúcar e da severa disciplina de trabalho imposta aos escravos. E é explícito em suas intenções críticas à historiografia consolidada. Em suas palavras:

“Na análise da historiografia [brasileira], nada mais corriqueiro do que determinar a gênese da indústria e do capitalismo no Brasil no final do século XIX, no momento em que o país se reposicionou na órbita do mercado mundial, incorporando o processo de trabalho típico do capitalismo hegemônico e central. Entretanto, isso nos induz a enganos irreparáveis, posto que a existência de relações capitalistas deixa de ser percebida em determinadas formas de organização da produção e do trabalho que se produzem nas tais zonas periféricas do sistema. Nessa medida, nada mais corriqueiro do que encontrarmos análises nas quais o capitalismo brasileiro aparece dotado de qualificativos tais como atrasado, tardio, dependente.” (de Decca, p.42).

Não deixa de ser interessante que o autor reconheça a existência de um “capitalismo hegemônico e central”, mas critique a caracterização do capitalismo brasileiro como “atrasado, tardio, dependente”. Se não somos hegemônicos e centrais somos o quê? Periféricos? O que exatamente significa isso? Qual a diferença entre ser periférico e dependente? E por que nos tornamos periferia? Por que nossa alegada “precocidade industrial” não nos garantiu um posto mais elevado na hierarquia das nações? Porque não somos uma nação hegemônica e central? … Inútil procurar respostas. Não existem.

Mas há um bom indicador. Edgar de Decca vai buscar o apoio de Maria Sylvia de Carvalho Franco para defender seu ponto de vista. Em sua tese de doutorado – publicada com o título de Homens Livres na Ordem Escravocrata – Maria Sylvia busca defender a tese de que o Brasil seria capitalista desde a colônia. E isto na medida em que todo o empreendimento colonial tem em vista a apropriação de excedente (lucro) a partir da subordinação violenta e sobre-exploração do trabalho escravo e da venda de mercadorias. O sistema colonial está assentado no circuito de valorização tipicamente capitalista: D – M – M’ – D’. Mercadorias são adquiridas de fora (mormente o escravo, mas não só: armas, chumbo, pólvora, equipamentos, bens de consumo capitalista), mercadorias são produzidas internamente e vendidas para fora. A tese é inteligente e instigante. Mas deixa inúmeros pontos fora da análise. Tomemos um só: se, como diz Marx, o capitalismo é um sistema de produção em que tudo o que é sólido se desmancha no ar, em que o progresso técnico e a negação do trabalho é contínuo e incessante, que capitalismo mais estranho é esse em que o principal produto “fabril” de exportação entre 1530 a 1820 é produzido exatamente nas mesmas condições técnicas por século? Aliás, o Engenho só será substituído pela Usina. O Açúcar deixou de ser o principal produto de exportação. Mas décadas após a Abolição da Escravatura, continuava a ser produzido nos mesmos padrões técnicos. Será que não está faltando algo nessa análise? Apontamos acima que os historiadores procuram continuidades inaparentes. Esta é uma tarefa árdua e válida. Mas entendemos que Edgar de Decca e Carvalho Franco levaram um pouco longe demais essa busca e descuidaram de inúmeras descontinuidades que deveriam ter vindo à luz.

Se tomamos a perspectiva de Edgar de Decca por referência, Warren Dean é um historiador “tradicional”, que só alcança ver indústria e industrialização no país a partir do final do século XIX, quando passam a emergir em São Paulo estruturas fabris similares àquelas constituídas nos países “hegemônicos e centrais”. Do ponto de vista dos economistas, isto é um ponto a favor de Dean. Por quê? Por diversos motivos. Mas vamos citar apenas um: as estruturas fabris construídas em São Paulo – justamente por estarem baseadas na importação de equipamentos produzidos nos países centrais – incorporam o progresso técnico que caracteriza esse modo de produção. As plantas industriais de São Paulo vivenciaram, nos 40 anos da República Velha, mudanças mais drásticas nos padrões técnicos de produção do que toda a “indústria açucareira” ao longo de 400 anos. Ponto para Dean.

Não obstante – como bem lembram North, Furtado e Cardoso de Mello em seus trabalhos sobre economias periféricas – essa é uma indústria que se desenvolve como apêndice e reflexo dos complexos exportadores de commodities agrícolas. A questão desses autores é: qual é o centro dinâmico da economia? E a resposta é uníssona: a exportação de produtos agrícolas. Claro que todos os produtos agrícolas necessitam de algum grau de beneficiamento. Não se pode atravessar o Oceano Atlântico com canas de açúcar. Ela chegará, ou seca, ou (o que pode ser ainda pior) hidratada com água do mar. Neste caso, não gerará açúcar, mas sal. É fato que alguns produtos exigem maior beneficiamento do que outros. No caso café, basta secar e ensacar. No caso do tabaco, é preciso secar, prensar e acondicionar de forma a não permitir contato com o ar. O caso do charque se aproxima mais do açúcar. Mas, em todos os casos, o que se exporta é um produto cuja “eleição” tem por base dois fatores: 1) existência de demanda externa; 2) abundância de recursos naturais consistentes com a produção das commodities demandadas.

O desenvolvimento de uma indústria de transformação voltada à produção de bens de consumo não durável é, sem dúvida, um passo adiante no processo de diversificação produtiva do território. Mas é importante não sobrestimar este elemento. Em primeiro lugar porque, como procuramos demonstrar acima, este departamento continua sendo um mero reflexo da economia exportadora. Em segundo lugar porque a produção de bens de consumo não durável é uma atividade ubíqua, vale dizer, ela existe – em maior ou menor dimensão – em qualquer aglomeração urbana, por menor que seja. Não há município do interior que não tenha sua padaria, sua fabriqueta de macarrão, sua sapataria, sua destilaria de cachaça, uma planta de conservas, compotas & geleias, um ateliê de costura, uma oficina de reparos que produz pequenas peças (sem garantia, claro), uma fabriqueta de tijolos, uma oficina de marcenaria e outra de esquadria. Estas atividades são – como se diz em economês – de livre ingresso. E elas crescem em tamanho e em padrões de processamento na medida em que a aglomeração urbana cresce. São Paulo se tornou a maior cidade do país. E passou a contar com estruturas fabris consistentes com a demanda local.

Isto é um passo adiante? Sim: da maior importância. Mas chamar este processo de industrialização tout court é dar um ir muito além do passo que foi efetivamente dado. Por quê? Porque só podemos pretender que uma economia está se industrializando se ela tiver ingressado em um processo que, ao fim e ao cabo, resultará na existência de todos os departamentos de uma economia industrial (como as “centrais e hegemônicas”) em seu interior. Porém, o processo de reprodução da economia cafeeira capitalista não abria espaço para este processo. Pelo contrário. Ele tendia a eternizar a situação de periferia, sem a internalização dos Departamentos 1 e 2. Senão vejamos.

- Primórdios e características da industrialização brasileira

O diagnóstico dos desafios postos para o desenvolvimento da América Latina, já nos primeiros anos de funcionamento da Cepal estava centrado na (do nosso ponto de vista, absolutamente correta) percepção de que o ingresso tardio das economias latino-americanas na nova divisão internacional do trabalho aberta pela transição para o capitalismo industrial nas economias centrais colocava os países da região em uma grave armadilha. Na aparência, o fato de que os países “hegemônicos e centrais” houvessem constituído seu sistema industrial de forma íntegra, com os três departamentos emergindo simultaneamente, representava uma “vantagem” para a periferia. Pois ela, agora, poderia “saltar” etapas, dando início à produção industrial com os sistemas tecno-produtivos mais modernos desenvolvidos nos países centrais.

Para os cepalinos, esta leitura (que não deixa de se fazer presente no trabalho de Warren Dean) seria totalmente equivocada. Na verdade, a inserção tardia das economias latino-americanas, estimulada pelas demandas de matérias-primas e alimentos dos países centrais, gerava uma contradição muito difícil de ser solucionada: as exportações geravam as divisas necessárias para a aquisição no exterior de equipamentos e bens de consumo de maior complexidade e valor agregado. O que acabava por “congelar” a periferia numa situação crônica de dependência em termos produtivos, tecnológicos e limitando a soberania e autodeterminação da sua dinâmica econômica. A cada “solavanco” da economia mundial, os complexos exportadores eram colocados em crise. O que levava à crise do Departamento Produtor de Bens de Consumo não-Duráveis. No retorno do fluxo internacional de mercadorias, com a retomada das compras do exterior, o fluxo de divisas voltava a permitir o crescimento das economias nacionais, mas sem que os laços de dependência fossem efetivamente rompidos ou superados.

Em função de sua profundidade e duração a crise de 1929 vai permitir (sem necessariamente garantir) uma mudança radical no sistema econômico da periferia latino-americana. Especialmente porque tão logo a crise dos anos 30 começava a ser superada, as tensões no interior da Europa se aprofundaram e levaram a uma nova paralisia relativa no fluxo internacional de comércio com a emergência da Segunda Guerra Mundial. O Brasil – país de dimensão continental – foi um dos que melhor conseguiu se aproveitar desta janela de oportunidade. E isso, do nosso ponto de vista, por duas razões básicas. Em primeiro lugar, as commodities nas quais o Brasil havia se especializado, ou não eram produtos de primeira necessidade (como o café), ou passaram a sofrer profunda concorrência de outros países produtores (como no caso da borracha), ou, por fim, o sistema produtivo nacional operava com padrões tecnológicos desatualizados, deprimindo nossa competitividade no mercado mundial (como no caso do açúcar, do algodão e do cacau). Essa fragilidade da nossa inserção externa trouxe duas consequências: primeiro a queda de aporte de recursos externos foi particularmente pronunciada. Diferentemente, a Argentina que produzia alimentos de primeira necessidade (trigo, carne e laticínios) manteve sua articulação relativamente privilegiada com o Reino-Unido: houve uma queda expressiva de preços dos produtos vendidos, mas não houve uma queda expressiva da quantidade demandada. O resultado foi que, a despeito da queda na entrada de divisas, a desvalorização cambial permitiu que a renda dos setores exportadores sofresse uma queda muito menor na Argentina do que no Brasil. Entender este ponto é absolutamente crucial, ainda que, surpreendentemente, muitos ainda não o tenham entendido: para a CEPAL (e para nós) a industrialização brasileira não se deu apesar das circunscrições externas, mas em função delas6.

Esta diferença é crucial e está na base da segunda determinação de nossa capacidade de aproveitar a “janela de oportunidade” aberta pela crise: no Brasil a burguesia cafeeira – entendida aqui como os agentes que operavam, tanto a produção, como o beneficiamento, a comercialização, o financiamento e a exportação de café – sofreu um profundo baque na rentabilidade de seus negócios e na capacidade de acumulação. A despeito da cegueira de Washington Luiz, para as lideranças empresariais de São Paulo logo ficou evidente que seria impositiva a manutenção e aprofundamento da política de valorização do café. E Getúlio Vargas estava disposto a fazer isso com uma radicalidade jamais vistas antes. Vale notar que – tal como procuramos explicar acima – a defesa do café não era apenas a defesa dos grandes agricultores. Ela era condição sine qua non para a sustentação da demanda e, por extensão, da produção nas atividades agrícolas, artesanais e industriais do Departamento de bens de consumo dos trabalhadores. Mais: com a prolongada crise de divisas em função da depressão do volume e dos preços dos produtos exportados, a continuidade da produção industrial (e agrícola, que também dependia de insumos importados) era posta em xeque. Havia duas possibilidades abertas à frente: ou o país liberava a taxa de câmbio deixando o mercado alocar os escassos recursos em moeda forte (vale dizer: garantindo ex-ante que eles seriam adquiridos pelos setores com maior poder aquisitivo, independentemente dos destinos dados aos mesmos: aquisição de bens supérfluos, especulação ou, até, aquisição de insumos produtivos), o Governo controlava e administrava as divisas, impondo diferencias de volume e de taxas de câmbio para os distintos agentes demandantes. Vargas adotou a segunda estratégia, e buscou privilegiar a produção em detrimento do consumo.

As consequências destas estratégias foram múltiplas. Em primeiro lugar, os bens de consumo durável passaram por uma significativa elevação de preços, o que induziu à diversificação industrial interna em sua direção. Este movimento foi facilitado pelo fato de que o nosso D3 (produtor de bens de consumo para os trabalhadores) já contava com um porte significativo e havia percorrido uma longa curva de aprendizagem. Defendidos das importações, os industriais de produtos de consumo deram início ao seu processo de diversificação em direção a produção de bens de consumo de valor agregado cada vez maior.

Algo similar se dá em nichos do Departamento 1 (produtor de bens de capital). Analisemos essa trajetória. A aquisição de bens de capital produzidos no exterior é uma coisa. Outra muito diferente é a manutenção desses equipamentos. Isso não pode ser feito no exterior. É preciso contar com um sistema “nacional” de atendimento aos usuários e manutenção desses equipamentos. Uma analogia pode ajudar a entender a questão. Hoje, a indústria automobilística produz no território brasileiro. Mas imagine que este não fosse o caso e que (tal como ocorre no Uruguai) todos os veículos adquiridos fossem produzidos no exterior. A produção é externa, mas a manutenção tem que ser feita internamente. O que, muitas vezes, envolve a troca de peças relativamente simples. O “todo” do automóvel é complexo. Mas nem todas as peças que o compõem são. Imagine que você leva o seu automóvel em uma oficina autorizada e solicite a troca da peça x ou y. E obtenha como resposta que esta peça está em falta porque não estão liberando a importação da mesma, pois ela é considerada um bem supérfluo. Ou, alternativamente, que ela esteja disponível, mas a um preço que é 5 vezes aquele que você pagou na última revisão. Ora, não existem apenas firmas autorizadas. E as peças mais simples podem ser produzidas nacionalmente. São “similares”. E você, então, se dirige a uma oficina que dispõe deste tipo de peça.

Um processo similar começou a emergir nos anos 30 e 40 no Brasil. Peças e sistemas de manutenção de vagões, locomotivas, máquinas de fiação e tecelagem, fornos para a produção de alimentos em formato industrial etc. passaram a ser, paulatinamente, produzidas no país. Fomos constituindo uma indústria “da gambiarra” ou “do jeitinho” que acabou por dar origem à indústria nacional de autopeças quando, na segunda metade dos anos 50, a indústria automotiva foi internalizada.

O grande problema a ser enfrentado, contudo, era muito outro. Nos primeiros anos após a crise de 1929, as restrições à aquisição de produtos do exterior advinham fundamentalmente da escassez de divisas, associada à queda de preços e quantidades exportadas por nosso DX. Mas com a emergência da Segunda Guerra Mundial, o problema passou a ser outro: os países centrais estavam totalmente envolvidos no esforço de guerra, e não se dispunham a exportar insumos, máquinas e equipamentos básicos para a sustentação da produção agrícola e industrial interna. Pensamos aqui em aço, motores, combustível, peças de reposição de conteúdo tecnológico superior etc. Ora, a produção de peças específicas de menor complexidade de motores e sistemas industrias estava à altura da capacidade técnico-produtiva e da disposição de assunção de riscos dos setores privados. Mas a inversão em plantas industriais para a produção de aço, motores e combustível é um outro passo, radicalmente distinto. Desde logo, a construção de tais plantas envolveria alguns anos. Não havia qualquer domínio dessas tecnologias por parte dos agentes privados; o que é o mesmo que dizer que a curva de aprendizagem para operar sem paralisações e com o padrão de produtividade externa seria longa. E o problema crucial: qual seria o panorama econômico e político com o término da Guerra? Imaginem os leitores um empresário refletindo sobre a rentabilidade esperada de um investimento de tal monta. Como ele poderia avaliar a evolução futura dos preços do aço, dos motores ou do combustível importado. Se, após a Guerra, as potências imperiais sentissem a necessidade (como sentiram!) de retomar as exportações para a periferia com vistas a manter a demanda aquecida sobre suas estruturas industriais, as plantas internas, de agentes nacionais, conseguiriam sobreviver? Que tipos de subsídios as potências imperiais viriam a dar para estimular a reconquista do mercado internacional? Qual seria a atitude dos governos no Brasil se o lobby externo viesse a se impor? Estas são algumas das perguntas para as quais não há como se ter qualquer certeza. Não se trata de risco (como no jogo de dado). Trata-se rigorosamente de incerteza. E a regra empresarial é a mesma regra da ultrapassagem: na dúvida, não ultrapasse; na dúvida, não invista.

De outro lado, os 15 anos de restrição às importações de insumos básicos, máquinas e motores cobrava uma solução. A depreciação de um equipamento pode ser adiada através da manutenção cuidadosa. Mas tudo tem limites.

O passo que será dado para o enfrentamento deste problema será a entrada em campo do Estado como produtor. Ainda no primeiro “consulado Vargas” – os 15 anos entre 1930 e 1945 – o Estado vai ingressar como produtor em um conjunto de setores estratégicos: a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Fábrica Nacional de Motores (FNM) são as duas referências simbólicas. Mas não são as únicas. E o protagonismo do Estado na produção industrial pesada dentro do Departamento 1 persistirá e conformará o nosso sistema industrial, com suas peculiaridades, sucessos, fragilidades e fracassos. Este é o tema de nosso próximo artigo.

¹Sem querermos nos comparar a uma figura da estatura de Florestan Fernandes, somos obrigados a reconhecer que incorremos num equívoco similar ao cometido pelo grande mestre em A Revolução Burguesa no Brasil. Como ele mesmo escreveu na abertura de seu livro de ensaios intitulado O Circuito Fechado, tanto os debates sobre sua obra maior, quanto a falta de debates sobre a mesma, o convenceram de que ele havia se equivocado ao pretender que seria possível colocar “entre parênteses” as determinações econômico materiais da transição brasileira para o capitalismo, tendo em vista que ele havia tratado dessa dimensão em outros trabalhos. Não se pode exigir do leitor que interprete um texto recheado de informações novas tomando por referência outros trabalhos.

²Incerteza e risco não são sinônimos. O risco de perder meu dinheiro se aposto que o número que sairá num lance de dados é “4” é exatamente 5/6 e a chance de receber meu dinheiro de volta ampliado pelo prêmio associado à vitória é exatamente de 1/6. Mas as chances de eu investir meu capital na produção de microchips e de vir a abrir falência ou virar milionário não são calculáveis com qualquer grau de rigor, não há qualquer certeza; há só incerteza. Investir não é apenas “arriscado”: o retorno do investimento é rigorosamente incerto. Esta distinção, contudo (malgrado raras e honrosas exceções) vai muito além da capacidade de compreensão dos economistas ortodoxos.

³O investimento produtivo é ilíquido; se as expectativas de demanda não se confirmam, não há como se livrar dos equipamentos sem uma grande perda de valor. Os investimentos financeiros são líquidos e permitem que o investidor transite entre as diversas oportunidades de ganho ao longo do jogo especulativo.

4As equações 7, 8, 9 e 10 envolvem algumas simplificações. Na verdade, o conjunto dos dispêndios do governo não correspondem apenas ao CG: os investimentos públicos são contabilizados em “I”, juntamente com o investimento privado. Além disso, parcela expressiva dos tributos são dispendidos em salários dos funcionários públicos. Assim, se o pagamento de tributos diminui a renda disponível de quem os paga, o pagamento de salários para o funcionalismo público implica em nova ampliação da renda disponível, ainda que diminua para outros agentes. O tratamento sistemático e rigoroso desses pontos envolveria complexificar sobremaneira o sistema formal. Como ele é meramente ilustrativo, abstraímos essas complexidades.

5Não gostaríamos de entrar no debate do que seria heterodoxia nessas duas ciências. Já tratamos do significado de heterodoxia para a Economia no artigo anterior. De forma muito simples (e algo simplificada), diríamos que a heterodoxia em História se caracteriza por dialogar com o projeto historiográfico de Marx. Mas que se entenda bem: diálogo não é filiação. Pelo contrário: parcela não desprezível da historiografia heterodoxa busca “se livrar do peso de Marx”. O que, por si só, já é um diálogo. Mesmo que, por vezes, ganhe tons e dimensões belicosas. O que realmente importa é que os historiadores heterodoxos – tal qual Marx – se recusam a tratar a História como a descrição de acontecimentos (mormente, de ordem política e militar) em sequência cronológica. O que se busca é entender os processos e ir além das aparências e dos discursos oficiais.

6Aqueles que subestimam a centralidade das circunscrições externas para impulsionar o processo de industrialização propriamente dito – vale dizer: a internalização de todos os departamentos industriais em uma economia periférica – tendem a atribuir as diferenças entre os processos de industrialização no Brasil e na Argentina à maior argúcia e domínio de economia de Vargas, JK, Jango e dos governos militares quando comparados a Peron e aos diversos governos civis-militares que o sucederam. Do nosso ponto de vista, esta análise não peca apenas por idealismo: ela leva à subestimação dos desafios com os quais o Brasil está confrontado nos dias atuais, quando as circunscrições externas (em termos de disponibilidade de divisas) não mais existem. O que se perde é a essência da contribuição da Cepal: só é possível romper com a inserção periférica quando somos obrigados a contar apenas com nossos próprios recursos. A abundância que se assenta em grande disponibilidade de divisas conquistadas a partir da exportação de commodities é um câncer. A doença se espalha por dentro e pode ficar invisível aos olhos até quando já é tarde demais.

*Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica e Professor do PPGDR-Faccat.

**Estatístico, Mestre em Planejamento Urbano e Regional e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.

Imagem em Pixabay.

Os artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da RED. Se você concorda ou tem um ponto de vista diferente, mande seu texto para redacaositered@gmail.com . Ele poderá ser publicado se atender aos critérios de defesa da democracia.

Toque novamente para sair.