Por RICHARD MISKOLCI*

Por que eventos como a performance “Educando com o C*” ocorrida na UFMA deixaram de apenas chocar o público externo e, pela primeira vez em muitos anos, alcançaram repercussão e repúdio internos

A opinião pública chocou-se com a performance de uma mestranda da UFBA em um evento científico no Maranhão. A integrante do grupo de pesquisa NuCuS, da UFBA, apresentou “Educando com o C*” e terminou sua fala expondo-o aos presentes. A comunidade acadêmica também se posicionou contra a performance. Alguns ainda comentaram o poder que estudos e grupos similares alcançaram nas instituições de ensino superior públicas: quer no protagonismo em denúncias e cancelamentos quer na definição de políticas contra assédio e discriminação.

Por que apenas agora membros da comunidade universitária levantaram suas vozes? Quais as razões para a universidade estar no centro das atenções da opinião pública? Buscarei apresentar alguns argumentos que podem ajudar a compreender algo que vai além do escândalo e, sem o minorar, partir dele para refletir sobre o poder que grupos controversos e seus líderes alcançaram nas universidades e algumas associações científicas. Sua influência já se estende também a órgãos de fomento à pesquisa, os quais definem – por meios de editais – não apenas o que se pesquisa agora, mas o futuro da ciência brasileira.

Há cerca de uma década as universidades e a ciência passaram a ser cada vez mais politicamente disputadas em nosso país. Fato indissociável da ampliação do número de jovens que cursam universidade e que, segundo dados de 2024, alcançam quase 10 milhões de estudantes (metade na modalidade a distância). Some-se a isso, a implementação exitosa da política nacional de ações afirmativas que democratizou a composição estudantil das universidades públicas acolhendo mais jovens vindos da escola pública, pretos, indígenas.

Hoje o ensino universitário é parte do horizonte aspiracional de muito mais brasileiros do que no passado. A despeito da ampliação das vagas, ainda há uma maioria de pessoas que não têm formação superior e que permanece apartada das oportunidades que ela traz. É a esse segmento majoritário e não atendido pelo ensino superior que a extrema-direita procura apresentar a universidade como espaço moralmente questionável e supostamente controlado pela esquerda. Em vez de criticar a falta de acesso gratuito e universal ao ensino superior, é mais simples para ela desqualificar a instituição.

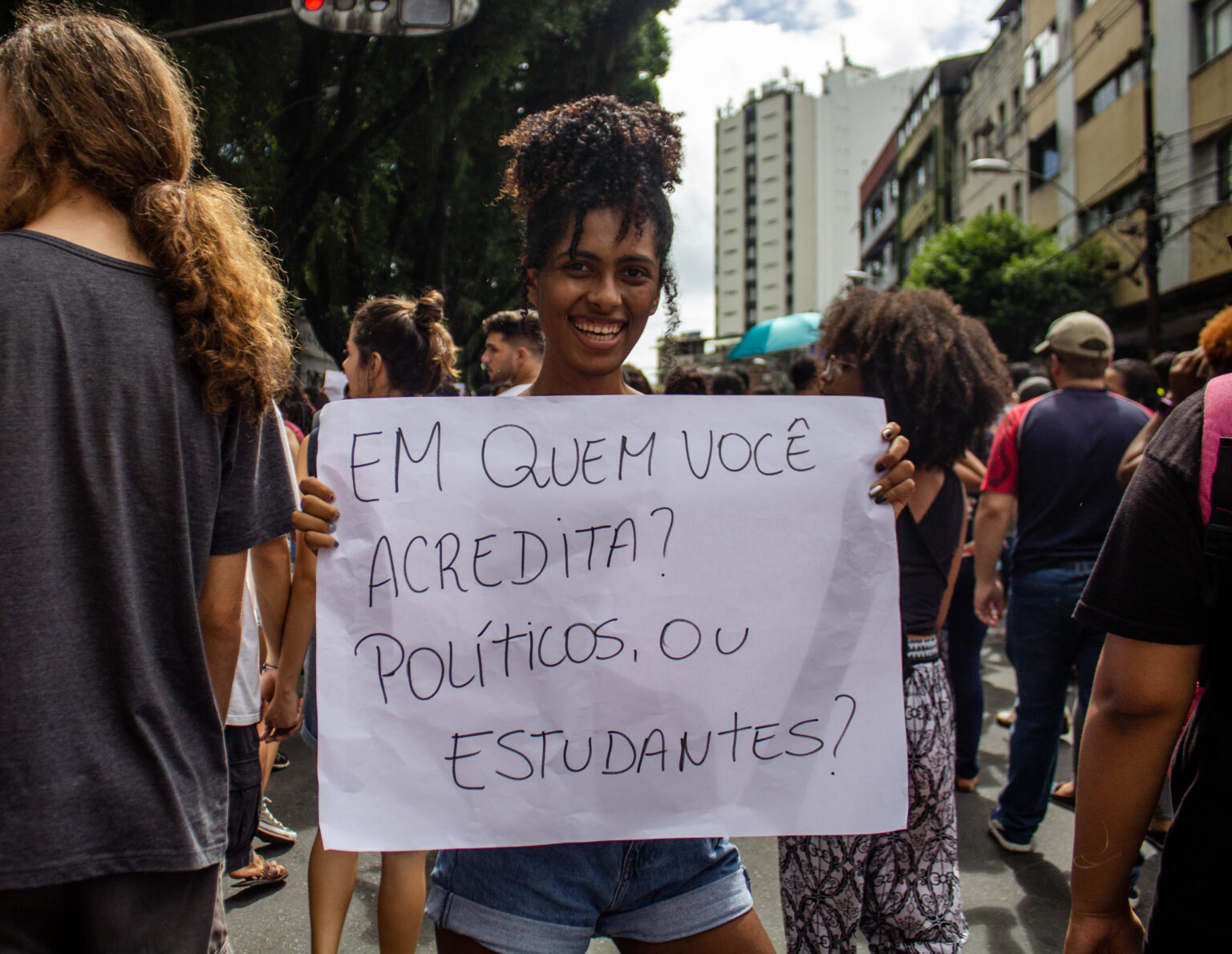

Nesse contexto desigual e conflitivo, a universidade pública tende a ficar sob maior escrutínio coletivo. Foto: Mirauá Noronha/ Estudantes NINJA

As ações afirmativas costumam ser um dos tópicos mais evocados pela direita em suas críticas, mesmo porque não faltam pobres brancos entre os que não chegam à universidade em nosso país. Na escassez, abre-se a competição e lógicas como a meritocrática passam a ser defendidas por segmentos da sociedade não atendidos pela política pública. Se o acesso fosse universal não teríamos competição e conflito. Como o número de vagas é restrito, as lógicas de acesso, por mais aprimoradas que sejam, sempre deixarão de fora pessoas insatisfeitas.

Em outras palavras, por mais meritórias que as ações afirmativas sejam (e são) elas mantêm abertos conflitos que apenas a universalização do ensino superior impediria. Algo que aqui pode soar utópico, mas foi feito na vizinha Argentina na primeira metade do século passado. Esse contexto faz com que as universidades ganhem importância como tópico de discussão e conflito em nossa sociedade, na esfera pública e, cada vez mais, também na política eleitoral brasileira. Ela ganha atenção crescente em um movimento positivo quando associada à ampliação do acesso e ao possível reconhecimento de seu papel na vida nacional. No entanto, é inevitável que ganhem mais visibilidades as tensões entre os de dentro e os de fora, dos que conseguem estudar presencialmente e nas públicas e os que estão no ensino a distância privado.

Nesse contexto desigual e conflitivo, a universidade pública tende a ficar sob maior escrutínio coletivo. Quem estuda nelas é relativamente privilegiado diante da grande maioria que sua para pagar mensalidade ou financiamento nas instituições privadas de menor qualidade. O escrutínio público não é apenas compreensível, mas justo, já que as universidades e os institutos federais são mantidos com recursos do Estado brasileiro e, no limite, com dinheiro do contribuinte. Enfim, eventos como a performance ocorrida na UFMA ganharam outra dimensão em nossos dias e a novidade a analisar é por que deixaram de apenas chocar o público externo e, pela primeira vez em muitos anos, alcançaram repercussão e repúdio internos.

Quebrando o silêncio

Assim como já analisei em meu livro Batalhas morais: política identitária na esfera pública técnico-midiatizada (2021), há cerca de uma década as principais forças que disputam as universidades são a extrema-direita que as acusa de ser espaço imoral e antro de comunistas e os movimentos identitários que se tornaram hegemônicos nas instituições. As universidades têm sido objeto de disputa de forças políticas antagônicas que operam no eixo da identidade, quer seja a coletiva ou a de minorias.

O principal alvo da extrema-direita costumam ser os estudos de gênero e sexualidade que passaram a chamar de “ideologia de gênero” em meio à campanha pelo impeachment da primeira mulher a chegar à presidência da República. Como toda teoria da conspiração, tal tática político-comunicacional precisa de uma âncora na realidade e não faltam eventos similares ao ocorrido no Maranhão ou grupos de pesquisa como o da UFBA para os prover em abundância.

Os estudos de gênero brasileiros têm uma história fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desde os estudos pioneiros sobre empregadas domésticas feitos por sociólogas como Heleieth Safiotti (UNESP/PUC-SP) e Alda Motta (UFBA) em que desigualdades de gênero e classe se entrelaçavam passando pelas pesquisas sobre violência contra mulheres, desigualdades de renda até temas que envolvem os direitos sexuais e reprodutivos, esse campo de pesquisa ganhou reconhecimento científico. É impossível sintetizar aqui o quanto a produção feminista e de gênero contribuiu para o desenho, a implementação e avaliação de políticas públicas que impactam as vidas não apenas das mulheres, mas de toda a população brasileira.

Dentro das universidades, temáticas de gênero e sexualidade, assim como as que envolvem relações étnico-raciais, nunca tiveram o protagonismo e o reconhecimento que mereciam. A rica produção desse campo tendeu a se circunscrever a um círculo especializado e, dentro das universidades, áreas administrativas e de extensão não costumavam encontrar razões para se articularem a esses grupos de pesquisa e seus temas. Cenário que mudou a partir da adoção das ações afirmativas e a consequente mudança do perfil discente que trouxe desafios em que o conhecimento desse campo poderia ser acionado.

Quando temas alcançam notoriedade, também tendem a ser disputados por segmentos menos preparados academicamente e que se apresentam como mais próximos à militância. Não raro, sua produção replica a da divulgação científica vendida pelos intelectuais midiáticos que, em nossos dias, se estendem para além dos colunistas de jornal em influenciadores digitais e afins. É possível que membros desses grupos tenham começado a participar ou influenciar na construção dos sistemas de combate ao assédio e à discriminação nas universidades, na reconfiguração de algumas de suas respectivas associações científicas e até no desenho de políticas de fomento à pesquisa.

Em um aparente paradoxo, especialistas nesses temas foram ignorados e passaram a ser perseguidos quando traziam ao discurso as fragilidades desse processo de adaptação das instituições à nova realidade, ao mesmo tempo mais rica e diversa, mas também mais potencialmente conflitiva. A razão deveria ser cristalina: sua obra e expertise colocava à prova as frágeis bases intelectuais dos que foram alçados a referência sobre temas como equidade e direitos humanos. Preteridos e perseguidos, assim abriu-se caminho para a instalação de uma visão unidimensional das diferenças nas universidades brasileiras em que a identidade é o principal referente e aquele que se apresentar como membro de um grupo estigmatizado ou subalternizado sempre tem razão.

A democratização das universidades tem se revelado contraditória e conflitiva: em vez de se construir mais equidade, a compreensão da diversidade interna via identidade enreda professores, outros servidores e até estudantes em uma lógica binária e simplista em que só se pode ocupar o lugar de algoz ou vítima. É como se a alternativa à terrível discriminação e o preconceito que vigoraram no passado só pudesse ser a da complacência irrestrita. No limite, instauram-se lógicas simplórias de mera inversão de posições entre “opressor e oprimido” que inviabilizam a construção de igualdade em favor de políticas de ressentimento ou vingança.

Tais lógicas apagam também a preocupação antes fundamental com a desigualdade econômica e de classe. A preponderância da identidade como referente tende cada vez mais a influenciar políticas científicas e de permanência estudantil em um processo de retroalimentação do conflito apenas benéfico aos que se beneficiam dele. Tais absurdos saltam aos olhos de muitos, mas deixaram de ser apontados e criticados pela hegemonia identitária nas universidades, a qual é capaz de diretamente – por influência, pressão ou participação nos meios administrativos – ou indiretamente – por táticas como o cancelamento – calar vozes dissidentes e até banir colegas de seu campo de pesquisa.

Um silêncio estridente por anos se instalou nas instituições pelo temor compreensível de se ser tachado de preconceituoso, relegado ao ostracismo por colegas de trabalho ou, como não faltam exemplos, tornar-se alvo de investigações e processos administrativos. Processos que talvez nem tenham como objetivo exonerar alguém, antes submetê-los à destruição e humilhação públicas, o que inviabiliza suas carreiras e desqualifica suas críticas. O medo é real e palpável, uma força política autoritária que garante a grupos identitários, seus membros e apoiadores o poder de se impor, inclusive sem ter que provar academicamente sua suposta expertise. Bases frágeis e contestáveis sobre as quais criam-se medidas de suposto aprofundamento da democratização das instituições, como as que estendem as ações afirmativas de formas controversas, ameaçando desmoralizá-las e demolir o legado riquíssimo que elas nos trouxeram.

Quando alguém rompia o silêncio era rotulado de reacionário ou apoiador da extrema-direita em malabarismos retóricos que, ao menos até recentemente, funcionavam. Acusar qualquer crítico de discriminatório e preconceituoso provou-se mais eficiente e seguro do que responder a questionamentos válidos e construtivos. O monopólio de um suposto “local de fala” se sobrepôs e superou o da pesquisa e seus resultados. Formas controversas de pesquisar e divulgar ciência tornaram-se aceitáveis porque o critério na identidade de quem investiga os tornou refratários a críticas.

Afinal, o que mudou para que tal silêncio fosse rompido e não apenas a opinião pública, mas também a comunidade acadêmica se manifestasse sobre a performance no Maranhão e o que ela nos mostra sobre um segmento que se tornou hegemônico nas universidades? Uma hipótese preliminar é a do provável esgotamento dessa aposta na política de identidades como via para justiça social e o reconhecimento de seu descolamento das necessidades dos menos favorecidos socialmente.

Diferentemente dos que associaram o repúdio à performance obscena a mero rescaldo da derrota da esquerda nas eleições municipais, é possível aventar que a constatação da derrota apenas permitiu que os limites das pautas identitárias fossem discutidos publicamente sem que os participantes do debate fossem automaticamente chamados de reacionários ou apoiadores da extrema-direita.

A universidade que a maioria da comunidade acadêmica quer não é a imposta pela hegemonia identitária. A performance inapropriada e rechaçada pela opinião pública encontrou eco nas universidades, nas quais vozes caladas por anos se levantaram contra uma hegemonia que sempre se assentou mais na ameaça e no medo, portanto mais na força do que no consentimento. Aquele silêncio que aos grupos identitários e apoiadores parecia concordância, só se mantinha pela mordaça. Suspensa a censura, agora podemos ouvir as divergências e críticas e a universidade talvez recupere uma de suas mais admiráveis características: a de acolher a pluralidade de pensamento.

Leia também: O que está acontecendo nas universidades públicas brasileiras?

Publicado originalmente em Lemonde Diplomatique.

*Richard Miskolci é professor titular de Sociologia da Unifesp e pesquisador do CNPq.

Foto: Divulgação

Os artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da RED. Se você concorda ou tem um ponto de vista diferente, mande seu texto para redacaoportalred@gmail.com. Ele poderá ser publicado se atender aos critérios de defesa da democracia.